古城糧豐季,倉廩俱盈實

洮南市邁入全省前十產糧大縣行列

又是一年豐收季

又是一年收獲時

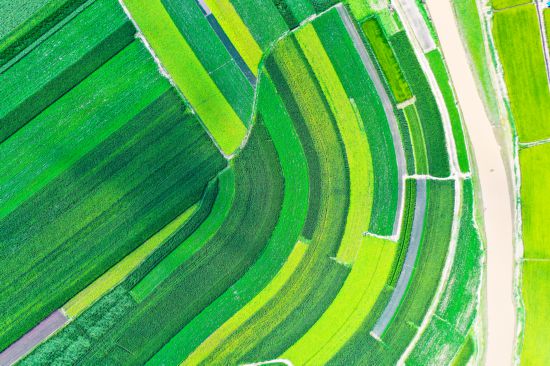

古城大地沃土藏金,阡陌納銀。駐足洮兒河畔,舉目沃野阡陌,稻菽疊浪,碩果飄香,牛羊成群,禽歡魚躍,豐收的喜悅洋溢在人們臉上……這是一年中最值得驕傲的季節,是大地回饋農人辛勤耕耘的季節,一幅“糧”辰“豐”景,如詩如畫。

2021年洮南市糧食總產量為25.34億斤,邁入全省前十產糧大縣行列,增幅達到了9.08%,位列前十首位,連續9年進入全國產糧大縣行列﹔洮南是全國有名的雜糧雜豆之鄉、西瓜之鄉、辣椒之鄉和粉條之鄉,是東北最大的辣椒集散地和種苗供應基地、國家級綠豆特色農產品優勢區、中國好糧油示范縣,現已形成“東花生、西制種、南西瓜、北雜豆、中硒稻”的特色農業格局﹔今年洮南市糧食播種面積363.6萬畝,同比增加14.2萬畝﹔預計總產量有望達到40.2億斤,再創歷史新高……

洪范八政,食為政首。作為全國產糧大縣,洮南應為保障糧食安全交上一份怎樣的“洮南答卷”?

省委、省政府確實啟動實施“千億斤糧食”工程,力爭到2030年糧食綜合能力達到1000億斤。

作為傳統農業大縣,洮南如何實現由農業大縣向農業強縣轉變,為實施“千億斤糧食”工程,貢獻“洮南力量”?

在高處“布局”、在新處“施工”、在實處“落子”,穩住農業基本盤,守好三農基礎,堅持不懈抓好糧食生產,壓緊壓實農業“壓艙石”,把飯碗牢牢端在自己手中, 為吉林省打造千億斤產糧大省,彰顯“洮南擔當”古城人回聲嘹亮,鏗鏘有力。

良田良種 育糧豐

悠悠碧水,層層稻浪。仲夏時節,當人們走進洮南市福順鎮慶茂村,登高遠眺,映入眼帘的是一池池稻田整齊排列,微風吹過,連綿的稻田蕩起層層漣漪,從腳下向遠處的村庄延伸、融入……“我們村今年共推廣試種富硒水稻200公頃,目前長勢都很好,老百姓也很認可,明年我們將進一步加大力度,推廣富硒水稻種植,讓有限的土地發揮更大的效益,讓老百姓的收入越來越高。”福順鎮慶茂村黨支部書記張和告訴記者,富硒農業屬於功能性農業,是我國現代農業發展中一支具有特色的新興力量。洮南發展富硒產業有著得天獨厚的自然稟賦。據調查,在洮南市發現富硒土地9處,總面積約227.83平方公裡,主要集中在洮南市野馬鄉、那金鎮等鄉鎮部分區域及福順鎮全域。洮南市正探索通過“建基地、引技術、抓園區、塑文化、創品牌”等五大措施,建設集生產、加工、研發、貿易於一體的國家重點富硒產業集聚區,打造中國乃至世界的硒文化體驗中心與科研基地,實現從富硒農業到富硒產業的轉變,將洮南市打造成“吉林富硒現代產業發展示范區”“中國東北最大富硒產業區”。

糧豐天下安。近年來,古城人堅持落實藏糧於地、藏糧於技戰略,堅持“增地”和“改地”雙管齊下,在全省率先實施兩期土地整治項目,新增高質量耕地2.3萬畝,累計建成高標准農田118.5萬畝,每年可完成保護性耕作110萬畝左右,年深翻整地80萬畝左右,越來越多的鹽鹼地變成了“米糧川”、貧瘠地變成了肥沃田。

種子是現代農業的“芯片”,優良品種的培育、推廣是實現農業增效、農民增收的重要前提。多年來,洮南緊緊抓住種子這個“芯片”,開展種業品質、品牌“雙提升”專項行動,建成東北三省唯一的國家級玉米制種基地。同時,將結合高標准農田建設、全程機械化應用和“公司+基地+農戶”等運營模式,持續推進雜交玉米種子生產基地建設,實現農業提質增效、農民增收致富。

糧食生產根本在於耕地,命脈在於水利。洮南堅持“引水”和“節水”協同並進,實施河湖連通、河道清淤等水利工程,膜下滴灌面積佔耕地的三分之一,抗旱水源井近4萬眼,全程可灌溉面積達到一半以上,洮南徹底擺脫了歷史上“坐等下雨”“靠天吃飯”的困境,興水活水讓古城大地呈現出江湖互濟、草茂糧豐、魚興牧旺、碧水藍天、人水和諧的美好景象。

良法良機 穩糧增

“水肥一體化真的好用,它能讓底肥減量,還能讓苗期的農作物充分利用水裡的肥料,而且每一次澆水都能打肥,一直保持苗期的養分,到秋天都是活杆成熟。”洮南市春超玉米種植合作社柳春鶴這樣評價水肥一體化技術。

“今年洮南安定鎮種植玉米26.3萬畝,玉米種植面積比去年增加1.5萬畝,平均每畝達到1600斤左右。”柳春鶴告訴記者,今年該鎮玉米長勢良好,個大飽滿、色澤金黃,如此高的產量、質量,得益於膜下滴灌水肥一體化種植技術。安定鎮玉米種植採取大壟雙行、中間鋪滴管帶方式種植,玉米種植密度較高,平均每畝達到4000株左右,最高地塊達到每畝種植4700株。中間鋪滴灌帶實施水肥一體化技術,進行苗期沖施肥,提高了作物的產量,部分耕地還實施自走式噴灌、滴灌技術,提高對農作物水量把控,使其產量大幅度提升。

今年以來,洮南以“科技服務三農”為宗旨,認真抓好水肥一體化技術、測土施肥技術、病虫害綠色綜合防治技術等農業新技術。同時,洮南還建設8個農業科技示范基地,完成測土配方施肥土樣4500個,發放施肥指導卡4500份﹔落實玉米示范面積5萬畝﹔落實西瓜示范面積5.25萬畝﹔落實雜糧雜豆示范面積1800畝。水肥一體化技術示范區面積0.5萬畝,病虫害統防統治實施面積25萬畝,年完成測土配方施肥63.5萬畝,化肥利用率穩定在40%左右,化肥減量技術覆蓋率達95%以上。目前,洮南科技貢獻率達到45%以上,為農業增產、農民增效作出了積極貢獻。

“洮南農業機械化程度高,處於全省領先水平。” 如果說,水肥一體化技術是洮南農業技術上的一大亮點,那麼高度農業機械化則是一枝獨秀,在採訪中洮南市農業農村局有關人員告訴記者,洮南市作為農業大市、產糧大市,是全國第三批率先基本實現主要農作物生產全程機械化示范縣。近年來,洮南市堅持以推廣農機新機具、新技術為重點,以改變傳統耕作模式為主攻方向,以保護農業生態環境、逐步提升土壤有機質含量為主要內容,積極探索推廣保護性耕作、深鬆整地等技術。2022年,實施保護性耕作面積134.6萬畝,深鬆任務面積53萬畝。

截至目前,洮南農業機械總動力近136萬千瓦,完成“一鄉一農機合作社”整體布局,農業機械化水平達到92.43%。

良制良農 促糧興

春種一粒粟,秋收萬顆子。萬寶鎮轄區的5000畝谷子陸續成熟進入豐收季,金燦燦的谷穗低垂著沉甸甸的頭,搖曳在微風裡,仿佛陶醉在豐收的喜悅裡。“今年我種了15畝的谷子,估計能產7200斤小米,年初簽了訂單,銷路有保障。而且這些谷子的種植比普通玉米每畝多增收近300元,打心眼兒裡覺得日子過的有奔頭兒。”聊起今年的收成,該鎮北太平村小米種植戶王長安喜悅之情溢於言表。

“糧食安全不僅要保証生產數量,還要有市場競爭力,增強抵御和抗擊市場風險的能力,‘農頭工尾’‘糧頭食尾’則是重要的抓手。”據洮南市農業農村局有關人員介紹,近年來,洮南立足農業產業優勢,從福順水稻、洮南冰麥、黑水西瓜等特色農產品入手,由點及面發展綠色種植,以去農藥化、去化肥化,推動農產品逐漸向零農殘、無公綠色有機“蛻變”,以高端品質造就高端品牌、實現高端價值,打響綠色生態農業品牌﹔擦亮國家級綠豆特色農產品優勢區“金字招牌”,依托三大雜糧雜豆批發市場,實現一產帶二產聯三產的產業融合發展。組織開展國有資產清查、集體資產清收“雙清”行動,探索建立城鄉生態產品價值實現機制,把生態資源價值轉化為資本和資金,釋放有效價值,培育區域特色加工品牌,積極探索以“農”為本的產業化之路,讓農民的“糧袋子”變成“錢袋子”,收獲了既要糧滿倉,還要腰包鼓的雙份紅利。

興糧、保糧的根本目的是要興農、惠農。“2022年共培育科技示范主體85個,輻射帶動農戶2.5萬戶左右,佔全市農戶總數的25.5%。”洮南市農業農村局有關人員表示,引進新品種新技術試驗、示范,做好農技下鄉、集中培訓、咨詢指導等服務,是提高農業科技貢獻率,提升農民科學種田水平的有效途徑。今年,洮南還開展秋收技術指導,幫助農戶做好秋糧的晾晒、收儲、歸倉,通過“上棧子”“馬趟子”與“糧食產后服務中心”合作等方式幫助農民解決“地趴糧”問題,有效實現了減損降耗增收。同時大膽探索,積極實踐,成立專業土地托管種植合作社,為常年外出務工及無勞動力農民提供“兩統兩代”服務,即統一購種、統一購肥,免費代耕種、代收割。這種模式極大節約了投資成本,降低了投資風險,又釋放了勞動力,實現種植、務工兩不誤。

踩著奮進的鼓點,新的趕考路上步履鏗鏘——把糧食安全緊緊抓在手上,保質、保量、保長遠﹔把飯碗牢牢端在自己手上,為全省“千億斤糧食”工程交出靚麗的“洮南答卷”,讓綿延千年的農業“故事”在古城大地上改寫。(指尖白城 記者 翟向東/報道 李曉明/攝影)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量