古城粮丰季,仓廪俱盈实

洮南市迈入全省前十产粮大县行列

又是一年丰收季

又是一年收获时

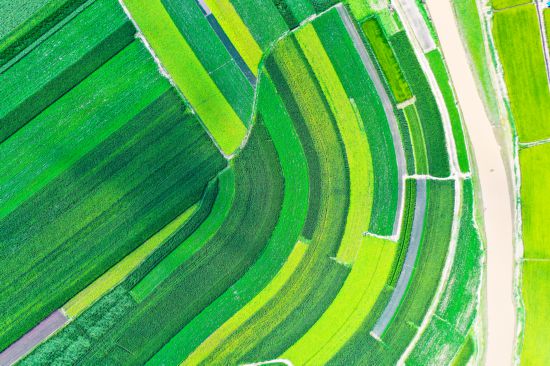

古城大地沃土藏金,阡陌纳银。驻足洮儿河畔,举目沃野阡陌,稻菽叠浪,硕果飘香,牛羊成群,禽欢鱼跃,丰收的喜悦洋溢在人们脸上……这是一年中最值得骄傲的季节,是大地回馈农人辛勤耕耘的季节,一幅“粮”辰“丰”景,如诗如画。

2021年洮南市粮食总产量为25.34亿斤,迈入全省前十产粮大县行列,增幅达到了9.08%,位列前十首位,连续9年进入全国产粮大县行列;洮南是全国有名的杂粮杂豆之乡、西瓜之乡、辣椒之乡和粉条之乡,是东北最大的辣椒集散地和种苗供应基地、国家级绿豆特色农产品优势区、中国好粮油示范县,现已形成“东花生、西制种、南西瓜、北杂豆、中硒稻”的特色农业格局;今年洮南市粮食播种面积363.6万亩,同比增加14.2万亩;预计总产量有望达到40.2亿斤,再创历史新高……

洪范八政,食为政首。作为全国产粮大县,洮南应为保障粮食安全交上一份怎样的“洮南答卷”?

省委、省政府确实启动实施“千亿斤粮食”工程,力争到2030年粮食综合能力达到1000亿斤。

作为传统农业大县,洮南如何实现由农业大县向农业强县转变,为实施“千亿斤粮食”工程,贡献“洮南力量”?

在高处“布局”、在新处“施工”、在实处“落子”,稳住农业基本盘,守好三农基础,坚持不懈抓好粮食生产,压紧压实农业“压舱石”,把饭碗牢牢端在自己手中, 为吉林省打造千亿斤产粮大省,彰显“洮南担当”古城人回声嘹亮,铿锵有力。

良田良种 育粮丰

悠悠碧水,层层稻浪。仲夏时节,当人们走进洮南市福顺镇庆茂村,登高远眺,映入眼帘的是一池池稻田整齐排列,微风吹过,连绵的稻田荡起层层涟漪,从脚下向远处的村庄延伸、融入……“我们村今年共推广试种富硒水稻200公顷,目前长势都很好,老百姓也很认可,明年我们将进一步加大力度,推广富硒水稻种植,让有限的土地发挥更大的效益,让老百姓的收入越来越高。”福顺镇庆茂村党支部书记张和告诉记者,富硒农业属于功能性农业,是我国现代农业发展中一支具有特色的新兴力量。洮南发展富硒产业有着得天独厚的自然禀赋。据调查,在洮南市发现富硒土地9处,总面积约227.83平方公里,主要集中在洮南市野马乡、那金镇等乡镇部分区域及福顺镇全域。洮南市正探索通过“建基地、引技术、抓园区、塑文化、创品牌”等五大措施,建设集生产、加工、研发、贸易于一体的国家重点富硒产业集聚区,打造中国乃至世界的硒文化体验中心与科研基地,实现从富硒农业到富硒产业的转变,将洮南市打造成“吉林富硒现代产业发展示范区”“中国东北最大富硒产业区”。

粮丰天下安。近年来,古城人坚持落实藏粮于地、藏粮于技战略,坚持“增地”和“改地”双管齐下,在全省率先实施两期土地整治项目,新增高质量耕地2.3万亩,累计建成高标准农田118.5万亩,每年可完成保护性耕作110万亩左右,年深翻整地80万亩左右,越来越多的盐碱地变成了“米粮川”、贫瘠地变成了肥沃田。

种子是现代农业的“芯片”,优良品种的培育、推广是实现农业增效、农民增收的重要前提。多年来,洮南紧紧抓住种子这个“芯片”,开展种业品质、品牌“双提升”专项行动,建成东北三省唯一的国家级玉米制种基地。同时,将结合高标准农田建设、全程机械化应用和“公司+基地+农户”等运营模式,持续推进杂交玉米种子生产基地建设,实现农业提质增效、农民增收致富。

粮食生产根本在于耕地,命脉在于水利。洮南坚持“引水”和“节水”协同并进,实施河湖连通、河道清淤等水利工程,膜下滴灌面积占耕地的三分之一,抗旱水源井近4万眼,全程可灌溉面积达到一半以上,洮南彻底摆脱了历史上“坐等下雨”“靠天吃饭”的困境,兴水活水让古城大地呈现出江湖互济、草茂粮丰、鱼兴牧旺、碧水蓝天、人水和谐的美好景象。

良法良机 稳粮增

“水肥一体化真的好用,它能让底肥减量,还能让苗期的农作物充分利用水里的肥料,而且每一次浇水都能打肥,一直保持苗期的养分,到秋天都是活杆成熟。”洮南市春超玉米种植合作社柳春鹤这样评价水肥一体化技术。

“今年洮南安定镇种植玉米26.3万亩,玉米种植面积比去年增加1.5万亩,平均每亩达到1600斤左右。”柳春鹤告诉记者,今年该镇玉米长势良好,个大饱满、色泽金黄,如此高的产量、质量,得益于膜下滴灌水肥一体化种植技术。安定镇玉米种植采取大垄双行、中间铺滴管带方式种植,玉米种植密度较高,平均每亩达到4000株左右,最高地块达到每亩种植4700株。中间铺滴灌带实施水肥一体化技术,进行苗期冲施肥,提高了作物的产量,部分耕地还实施自走式喷灌、滴灌技术,提高对农作物水量把控,使其产量大幅度提升。

今年以来,洮南以“科技服务三农”为宗旨,认真抓好水肥一体化技术、测土施肥技术、病虫害绿色综合防治技术等农业新技术。同时,洮南还建设8个农业科技示范基地,完成测土配方施肥土样4500个,发放施肥指导卡4500份;落实玉米示范面积5万亩;落实西瓜示范面积5.25万亩;落实杂粮杂豆示范面积1800亩。水肥一体化技术示范区面积0.5万亩,病虫害统防统治实施面积25万亩,年完成测土配方施肥63.5万亩,化肥利用率稳定在40%左右,化肥减量技术覆盖率达95%以上。目前,洮南科技贡献率达到45%以上,为农业增产、农民增效作出了积极贡献。

“洮南农业机械化程度高,处于全省领先水平。” 如果说,水肥一体化技术是洮南农业技术上的一大亮点,那么高度农业机械化则是一枝独秀,在采访中洮南市农业农村局有关人员告诉记者,洮南市作为农业大市、产粮大市,是全国第三批率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县。近年来,洮南市坚持以推广农机新机具、新技术为重点,以改变传统耕作模式为主攻方向,以保护农业生态环境、逐步提升土壤有机质含量为主要内容,积极探索推广保护性耕作、深松整地等技术。2022年,实施保护性耕作面积134.6万亩,深松任务面积53万亩。

截至目前,洮南农业机械总动力近136万千瓦,完成“一乡一农机合作社”整体布局,农业机械化水平达到92.43%。

良制良农 促粮兴

春种一粒粟,秋收万颗子。万宝镇辖区的5000亩谷子陆续成熟进入丰收季,金灿灿的谷穗低垂着沉甸甸的头,摇曳在微风里,仿佛陶醉在丰收的喜悦里。“今年我种了15亩的谷子,估计能产7200斤小米,年初签了订单,销路有保障。而且这些谷子的种植比普通玉米每亩多增收近300元,打心眼儿里觉得日子过的有奔头儿。”聊起今年的收成,该镇北太平村小米种植户王长安喜悦之情溢于言表。

“粮食安全不仅要保证生产数量,还要有市场竞争力,增强抵御和抗击市场风险的能力,‘农头工尾’‘粮头食尾’则是重要的抓手。”据洮南市农业农村局有关人员介绍,近年来,洮南立足农业产业优势,从福顺水稻、洮南冰麦、黑水西瓜等特色农产品入手,由点及面发展绿色种植,以去农药化、去化肥化,推动农产品逐渐向零农残、无公绿色有机“蜕变”,以高端品质造就高端品牌、实现高端价值,打响绿色生态农业品牌;擦亮国家级绿豆特色农产品优势区“金字招牌”,依托三大杂粮杂豆批发市场,实现一产带二产联三产的产业融合发展。组织开展国有资产清查、集体资产清收“双清”行动,探索建立城乡生态产品价值实现机制,把生态资源价值转化为资本和资金,释放有效价值,培育区域特色加工品牌,积极探索以“农”为本的产业化之路,让农民的“粮袋子”变成“钱袋子”,收获了既要粮满仓,还要腰包鼓的双份红利。

兴粮、保粮的根本目的是要兴农、惠农。“2022年共培育科技示范主体85个,辐射带动农户2.5万户左右,占全市农户总数的25.5%。”洮南市农业农村局有关人员表示,引进新品种新技术试验、示范,做好农技下乡、集中培训、咨询指导等服务,是提高农业科技贡献率,提升农民科学种田水平的有效途径。今年,洮南还开展秋收技术指导,帮助农户做好秋粮的晾晒、收储、归仓,通过“上栈子”“马趟子”与“粮食产后服务中心”合作等方式帮助农民解决“地趴粮”问题,有效实现了减损降耗增收。同时大胆探索,积极实践,成立专业土地托管种植合作社,为常年外出务工及无劳动力农民提供“两统两代”服务,即统一购种、统一购肥,免费代耕种、代收割。这种模式极大节约了投资成本,降低了投资风险,又释放了劳动力,实现种植、务工两不误。

踩着奋进的鼓点,新的赶考路上步履铿锵——把粮食安全紧紧抓在手上,保质、保量、保长远;把饭碗牢牢端在自己手上,为全省“千亿斤粮食”工程交出靓丽的“洮南答卷”,让绵延千年的农业“故事”在古城大地上改写。(指尖白城 记者 翟向东/报道 李晓明/摄影)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量