为推进与大学共建学术研究型课程体系建设,在人文社科维度形成切实有效的创新人才培养新途径,我校与吉林大学人文社会学科开展合作交流,以“高校人文课程入中学”为契机,诚挚邀请吉林大学人文社会学科的教师到东北师范大学附属中学开展系列课程,共建“吉林大学与东北师大附中人文社科拔尖创新人才培养项目”,增加高中生对人文学科的了解,浸润高中生的人文情怀。

本学期,东北师范大学附属中学引进了吉林大学优质课程资源,由吉林大学教授团队亲自授课。3月16日,新的校本选修课程 “法学通识课”落户东北师大附中自由校区。开课首日,东北师范大学附属中学在自由校区举办了“法学通识课”校本课开课仪式。吉林大学法学院李拥军教授、东北师大附中副校长张晓娟、教务处主任张福彦、学校办公室主任杨利华以及高中部的部分教师出席了本次活动。

仪式上,东北师范大学附属中学副校长张晓娟致欢迎辞。张校长强调应重视人文社会科学在高中生培养中的重要作用,表示希望通过本课程能够激发同学们对于法学的兴趣,帮助学生树立规则意识与法治思维,为有意向在未来从事相关领域研究的学生奠定一定的知识基础,也为想要更多了解法学的学生提供机会与平台。

随后,李拥军教授带来了题为“文化传统视野下的规则意识”的课程。李拥军教授采用将法律观念与历史相结合的方式,把实例和理论相结合,把知识与德育相结合,使同学们更好地认识了生活中的规则与法律,了解了中外历史上的礼法与司法程序演变,在培养法治意识的同时也完善了对道德与品格的认知。

张晓娟副校长为李拥军教授颁发证书,本次校本课圆满结束。

课后同学们反响热烈。选修该课程的高一5班的李良琨同学说:“在第一次的校本法学课中,老师着重为我们介绍了法的起源、发展历程以及古代礼仪道德体制下的法。李教授用幽默诙谐的授课方式,为同学们展开了多彩的法学画卷。在第一课,就使大家对这门课程产生了浓厚的兴趣。”程雨琛同学则表示:国无法不立,纵观整个世界,无处不存在法规。法是战争、械斗的现代化、文明化的产物,是所有公民的底线。而中国经历了长达数千年的人治、差序格局深深地印在每个人的心中,很多人对“法”的了解还只停留在犯罪的层面,法治中国的建设第一步便应是“人民知法”,故中国法治建设任重而道远。

“法学通识课”课程及专家团队

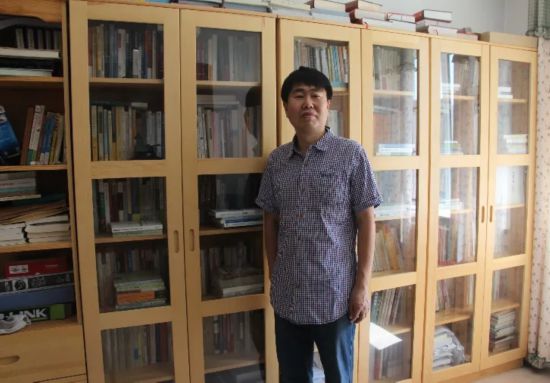

第一次课:文化传统视野下的规则意识(主讲人:李拥军)

吉林大学法学院教授、吉林大学匡亚明学者领军教授(B类),博士生导师,吉林大学法理学国家级教学团队主讲教师,法理学国家一流课程主持人,中国法理学研究会常务理事、吉林省法学会法治文化建设研究会常务副会长。兰州大学、江苏大学兼职教授,教育部全国高校教师网络培训中心特聘教授。出版专著4部,参编教材5部,发表论文70多篇。主持国家级、省部级各类项目10余项,并多次获得国家级、省部级奖励。长春市、吉林省“五一”劳动奖章获得者,曾被评为吉林省“师德标兵”。2018年被授予“第三届吉林省十大中青年法学家”称号。2015-2019年连续五年被评为吉林大学法学院“最受学生欢迎的老师”。主要研究领域为法理学、法律文化学、司法学。

第二次课:作为一种生活方式的法治(主讲人:侯学宾)

吉林大学法学院教授、博士生导师,法学博士,吉林大学《法制与社会发展》杂志副主编,吉林大学司法数据应用研究中心首席专家,吉林大学法学院家事司法研究中心主任,国家“2011计划”司法文明协同创新中心研究人员,吉林省司法体制改革顾问团专家顾问,中国法学会法理学研究会理事,2013年全国百篇优秀博士学位论文提名奖获得者。主要从事法理学、司法学、法律与公共政策、宪法学研究。在《法律科学》《法学》和《法制与社会发展》等权威法学期刊上发表近30余篇学术论文,多篇被《中国社会科学文摘》《高等学校文科学术文摘》《人大报刊复印资料》全文转载。主持国家社科基金青年项目、司法部项目、校内基本科研项目和横向项目共10项,参与国家级与省部级项目10余项。出版学术专著《美国宪法解释中的原旨主义》和随笔集《苏醒的法治》,运营微信公众号“咸鱼法学”。

第三次课:公司的一生——企业经营中适用的法律(主讲人:胡晓静)

吉林大学法学院教授、硕士生导师,法学博士,商法教研部主任,研究方向主要为公司法、商法基础理论、电子商务法。吉林省法学会商法学研究会副会长兼秘书长、中国法学会商法学研究会理事、中国商业法研究会常务理事、长春仲裁委仲裁员。2001-2005年在德国科隆大学公派留学,获法学博士学位。2019-2020年美国北卡大学教堂山分校访问学者。在《法制与社会发展》《环球法律评论》《当代法学》等法学核心期刊发表学术论文20多篇,出版专著两部。

第四次课:情与法:刑法视角的透视(主讲人:张旭)

吉林大学法学院教授,博士生导师,刑法学学科学术带头人。兼任中国刑法学研究会副会长、中国犯罪学研究会高级学术顾问、国际刑法协会中国分会常务理事、吉林省法学会刑法学研究会会长、吉林省人民政府立法咨询委员、吉林省人民检察院检察理论专家、长春市政府立法咨询委员等职务。2004年获第四届中国法学会“杰出中青年法学家”提名奖,2007年入选教育部优秀人才支持计划。主要研究领域为中国刑法学、犯罪学和国际刑法学。现已出版个人专著4部,主编著作和教材10余部,在《法学研究》《法学评论》《法商研究》等各级刊物上发表学术论文近百篇,其中《关于刑事责任的若干追问》获第七次吉林省社会科学论文类优秀成果一等奖。先后主持国家社会科学基金项目、教育部青年教师项目、教育部基地重大项目、教育部后期资助项目与博士点项目、公安部项目、司法部项目以及吉林省社会科学基金项目等近20项。

第五次课:所有赚钱的方法都写进了刑法?——谈谈刑法规定的罪与罚(主讲人:陈劲阳)

吉林大学法学院副教授、硕士生导师,法学博士,刑法教研部主任。兼任吉林省法学会犯罪预防研究会副会长、吉林省法学会刑法学研究会副秘书长、中国法学会反腐败法治研究方阵常任专家、吉林省省级“七五”普法讲师团成员、吉林大学廉政研究与教育中心研究员、吉林东沐律师事务所执行主任。曾任日本关西学院大学客座教授、客座研究员,美国范德堡大学法学院访问学者、吉林省农安县人民检察院副检察长、辽源市西安区人民检察院副检察长、国家司法考试命题人。

第六次课:关于借贷的那些事(主讲人:孙良国)

清华大学法学博士后,吉林大学法学院教授、博士生导师,吉林大学司法数据应用研究中心副主任。民革第十三届中央社会与法制委员会委员,国家铁路局法律专家,中国法学会民法学研究会、婚姻法学研究会理事,吉林省高级人民法院民一庭庭长助理(挂职),长春仲裁委员会专家咨询委员,吉林省第三届十大杰出中青年法学家,长春市中级人民法院、朝阳区人民法院、净月高新区人民法院陪审员。美国加州大学伯克利分校法学院访问学者、芝加哥大学夏季学者、爱荷华大学法学院访问学者、英国剑桥大学短期访问。主要研究方向中国民法学、合同法、法律经济学。主持科研项目:十六年来合同法总则核心制度的司法适用与理论反思(国家社科基金重点项目)、合同法中预期与信赖保护研究(国家社科基金),消费者权益保护主要规制技术研究部(教育部人文社科基金规划项目)。曾获获吉林省社科优秀成果二等奖。出版专著两部,发表CSSCI论文40余篇。

第七次课:民事权利漫谈:基于案例的解读(主讲人:马新彦)

吉林大学法学院教授、吉林大学匡亚明特聘教授,博士生导师。中国法学会民法学研究会副会长,吉林省法学会民法学研究会会长,国务院特殊津贴获得者。国家社科基金重大项目《社会主义核心价值观在民法典中的价值定位与规范配置》首席专家。中国法学会民法典编纂项目领导小组成员。美国杜克大学访问学者,第五届教育部高等学校科学研究(人文社会科学)优秀成果二等奖、第七届教育部高等学校科学研究(人文社会科学)优秀成果三等奖,宝钢优秀教师,第五届钱端升法学研究优秀成果二等奖、第七届钱端升法学研究优秀成果二等奖。吉林省第八届社会科学优秀成果一等奖,第九届吉林省社会科学优秀成果一等奖,第十届吉林省优秀成果一等奖。代表作有《美国财产法与判例研究》《现代私法上的信赖法则》《一物二卖的防范与救济》《内幕交易惩罚性赔偿制度的构建》《信赖原则在现代私法体系中的地位》《罗马法所有权理论的当代发展》《遗产限定继承论》等。

第八次课:法眼看南海争端——国际法的生动实践(主讲人:姚莹)

吉林大学法学院副教授、硕士生导师,法学博士。研究方向为国际法基础理论、海洋法、条约法、国际商法、国际关系与国际法。先后主持国家社科基金项目2项,主持、参加并完成司法部项目、教育部项目、外交部项目、自然资源部(原国家海洋局)项目、中国法学会项目等在内的科研项目10余项;发表学术论文20余篇,其中3篇被《人大复印资料·国际法学》全文转载;参编国际法、海洋法领域的教材11部,参与翻译国外著作1部。2013-2014年赴美国哥伦比亚大学访学,并任哥伦比亚大学中国法研究中心R. Randle Edwards研究员;2014-2015年外交部条法司交流学者;2016年9月-12月赴加拿大卡尔加里大学交流访问。(来源:东北师范大学附属中学)