在吉林省辽源市东辽河畔,活跃着这样一群人,他们戴着红色袖章,手拿清扫工具,无论三九严寒,还是酷暑炎炎,每天沿着3165米的线路两个多小时的“巡河”是他们的“工作”,他们就是龙山区福镇社区巡河队。

今年春天,闫勋友在东辽河旁清扫垃圾。新华社记者颜麟蕴摄

70岁的闫勋友便是这支队伍的“队长”。退休以后,每天在东辽河边遛弯成了老闫为数不多的休闲活动,“几年前,河面上漂浮着很多塑料袋、饮料瓶,岸边水果皮、烟头随处可见。”老闫从小在东辽河边长大,看着环境变差,“感到心疼,又想做点什么。”

说干就干,遛弯时拾垃圾成了老闫每天的“必修课”。2017年,辽源市全面推行河长制,制定科学的综合治理方案,启动45项污水治理工程,加大流域内水质监测密度,全面排查涉水企业,治理周边环境……2017年底,经社区推荐,老闫成为义务社会监督员,“受聘仪式搞得很庄重,以后能名正言顺捡垃圾了。”老闫笑着告诉记者。

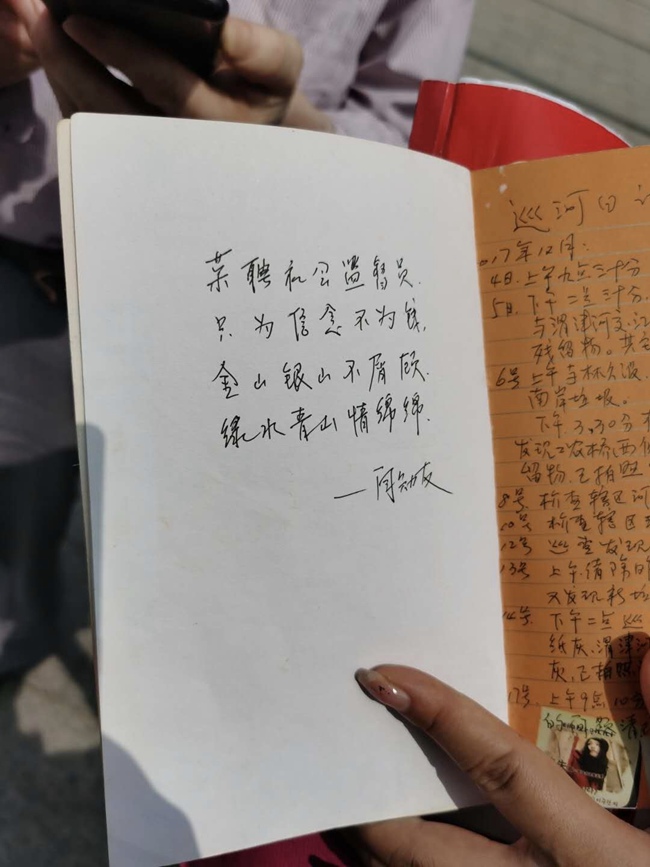

从成为义务社会监督员那一天起,老闫就决定把自己这段经历写成日记,“我做的事情很渺小,但保护生态环境却是造福子孙后代的大事,在我百年以后,给孩子们留点精神财富吧!”说话间,老闫向记者展示他的日记本,在第一本的扉页上,写着一首打油诗:

荣聘社会监督员

只为信念不为钱

金山银山不屑顾

绿水青山情绵绵

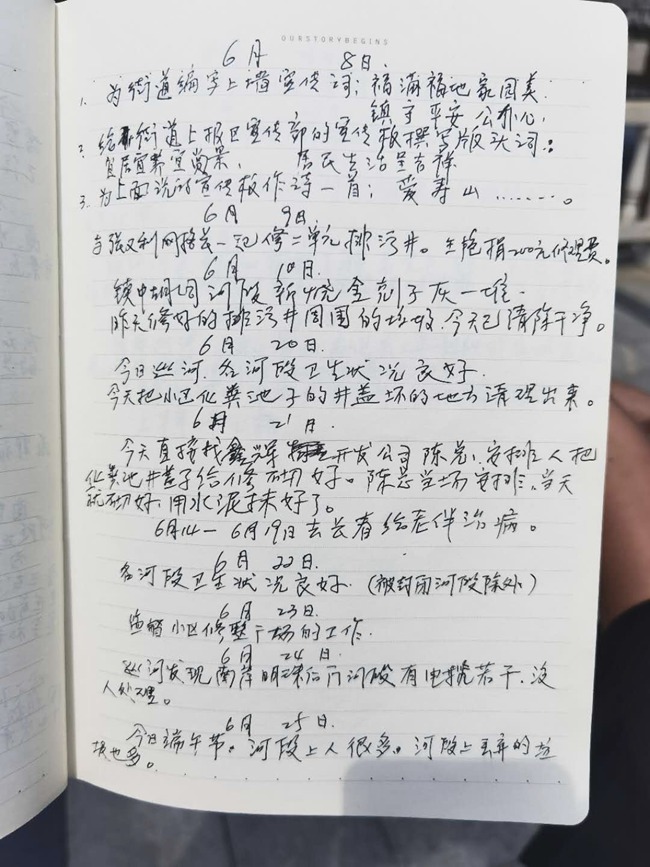

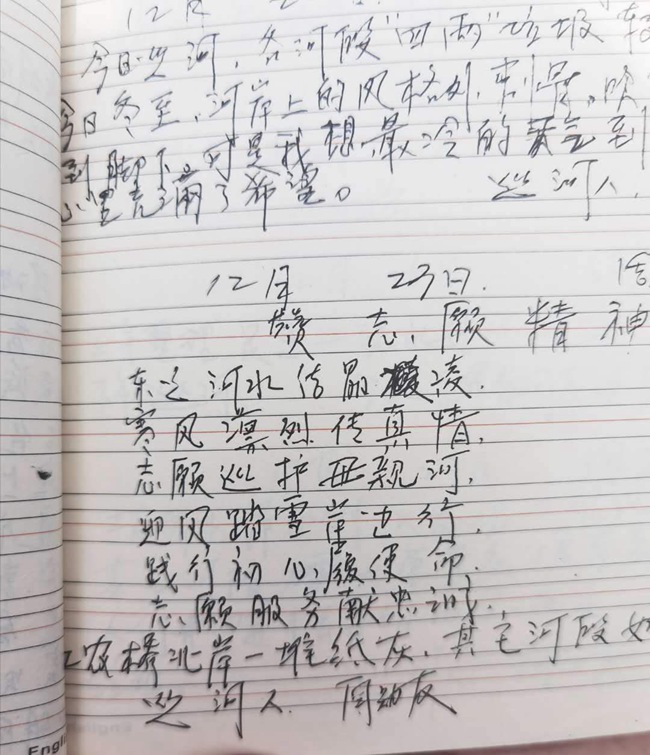

翻开老闫的日记本,上面清晰记录着3年多来他的每一次“巡河”。“兴致来了,就会写上一首小诗”,老闫乐在其中。但更让他欣慰的是,过去被“冷眼相待”,如今这份职责得到越来越多人的认可。在老闫的带动下,沿河各社区先后有12名普通群众加入了“巡河队”,他们之中有老党员、个体商户、“没了一只胳膊的残疾人”……

有一年夏天,老闫巡河途中突遇大雨,可还坚持在河边割杂草、拾垃圾。老伴一路寻来撑起伞:“老头子,做公益连命都不要啦!”“咱辽源人的母亲河边杂草丛生,多不美观啊,你见过母亲长胡子的吗?”老闫幽默地“怼”了回去。后来,这一幕被人捕捉到,拍成了一部名为《爱在母亲河》的微电影,老闫也成了“名人”。

“现在巡河,很多人都会主动来跟我唠嗑,还有人主动加入进来。”3年的巡护,让老闫负责河段环境面貌焕然一新,“过去一天能拾一大袋,现在几里地见不到一个烟头。”今年4月,老闫巡河途中偶遇7只野鸭子在河上栖息,“这可是几十年来没见到的景象!”

过去,老闫的微信名叫“闲云一鹤”,如今,他在后面又加上了4个字——“碧水丹心”, “啥是小康?可不光是物质生活丰富,咱老百姓的精神面貌也得跟得上!”老闫说。