7個故事,帶你了解吉大人科研報國的“中國心”!

七支成果卓著的科研團隊,

七段感人至深的報國故事,

串聯起吉大師生

弘揚踐行黃大年精神

步履不停的前行軌跡,

更鋪展開吉大科研人續寫

“心有大我,至誠報國”的

嶄新篇章。

01

周光輝:與祖國同向 與時代同行

“對學術的熱愛,把漫長歲月化成一首流淌在心中的歌!”

作為第一位科研報國故事分享者,吉林大學“中國式現代化道路的政治學闡釋”創新團隊負責人周光輝教授,結合自己以教師為職業、以研究政治學為專業的人生經歷,真情講述了團隊轉向中國式現代化實踐研究取得的成績和突破。

團隊十余年的艱辛探索,“實現了政治學研究的轉型”“找到了建構中國政治學自主知識體系的有效路徑”“提出了原創性、標識性概念——新型現代國家”……以學理化闡釋解答發展問題,以求索的精神與祖國同向,以求知的方式與時代同行。

02

王貴賓:薪火相傳四代人 常懷報國赤誠心

“初心和使命讓我們能征善戰、御光而行!”

“四十年,四代人,這是一支御光而行、弦歌不輟的團隊,這是一串朴素而發光的名字……”“在國家的支持下,我們經過艱苦奮斗,實現了某種關鍵新材料的自主創新,擁有了中國的自主知識產權。”全國高校黃大年式教師團隊、吉林大學特種工程塑料研發團隊成員王貴賓教授講述著團隊的科研報國故事,心中滿是驕傲和自豪。

“這就是我們吉大人、化學人、特塑人,我們秉持著投身科研、報效祖國的信念,傳承著黃大年精神,為科技強國、民族復興貢獻著力量。”

03

高超:崇先生之風 立常思之志

“在為祖國、為人民立德立言中成就自我、實現價值!”

全國高校黃大年式教師團隊、吉林大學馬克思主義哲學教師團隊成員高超師從孫正聿教授,經常受到先生“做大學問、做真學問”的教誨,使他從先生的為學、為人之道中不斷汲取智慧和力量。

“團隊承擔了‘構建當代中國馬克思主義哲學學術體系研究’等一系列重大課題、發表了一系列引領當代中國哲學研究的理論成果、六部研究成果入選《國家哲學社會科學成果文庫》……”高超從引領團隊建設的“大先生”、用“團隊精神”建設團隊兩個維度分享了團隊深厚的學術積澱、扎實的理論功底、完善的人才梯隊和突出的研究成果。

04

張楠:迎戰極寒 窺探冰層

“極寒之地冉冉升起的五星紅旗,總是讓我們熱淚盈眶!”

“常年平均氣溫零下20多攝氏度”“冬季最低氣溫甚至突破零下90攝氏度”“大風把地上的雪吹到20幾米高”……在吉林大學極地科學與工程研究團隊成員張楠教授聲情並茂的講述中,一位位睫毛、眉毛、胡子、頭發結著“冰碴兒”、手腳凍到麻木的吉大極地科考工作者,栩栩如生地展現在了大家面前。

2011年至今,團隊參與9次中國南極科學考察、4次國際合作南極考察以及3次國際合作北極考察,共派出考察人員41人次。團隊成功獲取連續冰芯及近半米的冰下基岩樣品,參與中國南極深冰芯鑽探,實現取芯鑽探803米,創造了我國極地深冰鑽探深度紀錄……

張楠說,每次去南極,他都會將隨身攜帶的五星紅旗插在作業點周邊。“代表國家完成艱巨的科研任務,在白茫茫的極寒之地看到一抹熟悉的紅色,心中無比自豪。”

05

鄒猛:攬“月”九天 探“火”逐夢

“作中國航空航天事業的螺絲釘,我們無比驕傲和自豪。”

從土壤到月壤、從“嫦娥”到“天問”、從“玉兔”到“祝融”,全國高校黃大年式教師團隊、吉林大學仿生科學與農業工程教師團隊成員鄒猛教授以“構建亞洲最大的月面試驗場”“火星車唯一的一次高校系統試驗”“小行星採樣返回的七顆‘螺絲釘’”三個故事,分享了科研團隊近20年來參與中國行星探測事業的實踐和探索。

鄒猛表示,團隊取得的成果和榮譽,離不開全體吉大人的鼎力支持和傾心幫助,學校永遠是科研工作者們最堅強的后盾。在星辰大海的征途上,深耕已知、求索未知,書寫了科研工作者們孜孜不倦的追求和鍥而不舍的奮斗,吉大科研人參與太空筑夢的腳步永不停歇。

06

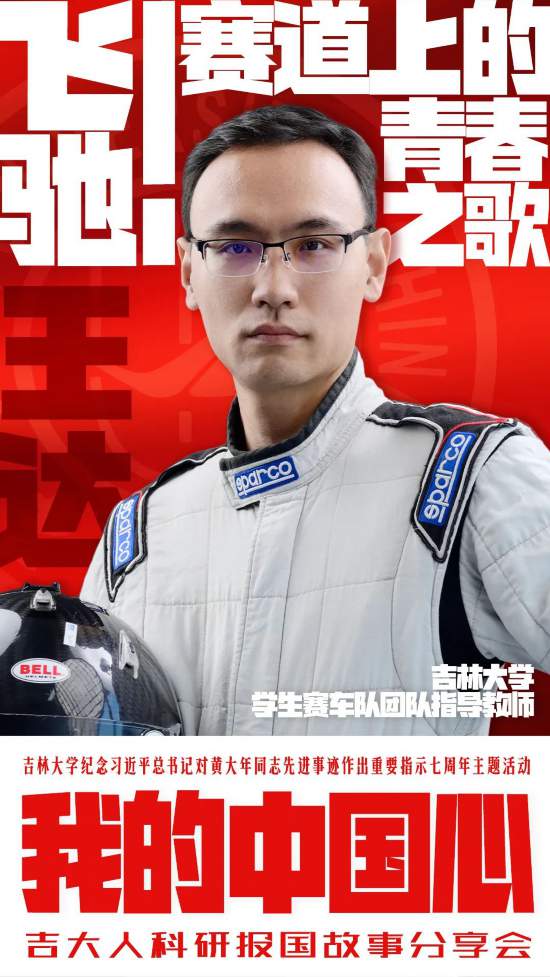

王達:“吉”速飛馳 步履不停

“吉大‘賽車人’立志成為實現民族汽車強國夢的‘青春引擎’。”

“4.02秒”,突破110km/h,榮獲直線加速項目亞軍,是迄今為止中國車隊在德國賽競速類項目中所取得的最好名次,展現出堪稱驚艷的“中國速度”﹔“0.3毫米”,決定了碳纖維-陶瓷材料通風制動盤能否承受得住賽道的殘酷考驗﹔“600杯咖啡”,使一群平均年齡不到20周歲的年輕人迸發出極強的戰斗力﹔“17年”,從2007年成為肯賽節能車隊的首批隊員到擔任指導教師,吉林大學學生賽車隊指導教師王達與吉大“賽車人”一起,書寫了車隊的傳奇……

王達表示,時至今日,這支隊伍已經發展成為包括“肯賽”“吉速”“吉智”三大實踐平台、五支車隊,涵蓋多個學科將近300名師生的大團隊。團隊將繼續引領廣大師生厚植報國情懷,傳承黃大年精神,勵志成為實現民族汽車強國夢的“青春動力”。

07

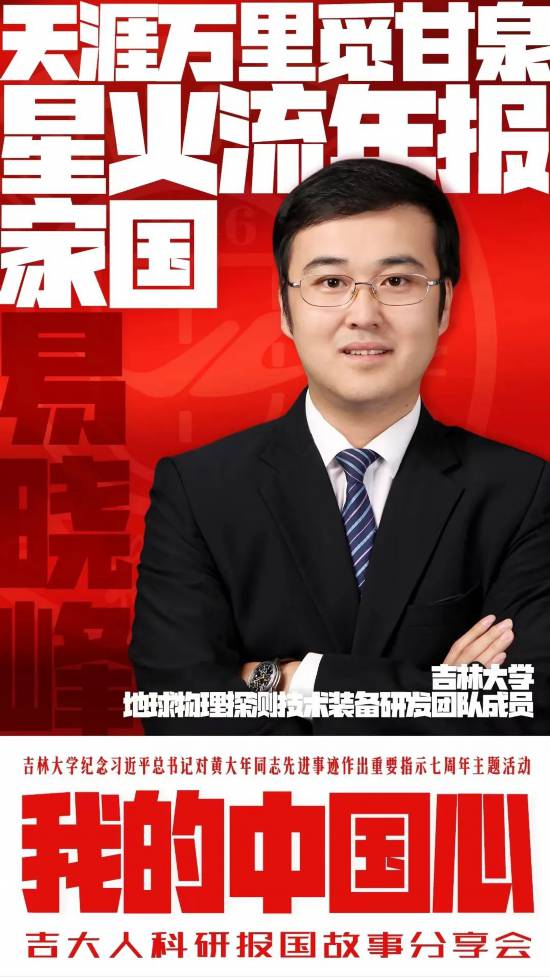

易曉峰:尋覓甘泉 探地把脈

“隻為將研制的探測系統服務於國家重大基礎設施建設工作,追求並實現著科研報國的夢想。”

從初入科研團隊時“對科學研究的懵懂”,到“參與西南抗旱找水工作、累計找到水源地15個,為近30萬人生活和農業用水提供保障”時“對科學研究的堅定”,吉林大學地球物理探測技術裝備研發團隊成員易曉峰,用實際行動踐行中國工程院院士林君教授的那句話,“隻有把研制的儀器系統用於實際解決國家急需,才算是真正的研究成果,才對得起國家對我們的培養”。

他的分享圍繞“國內第一台核磁共振找水儀和隧道磁共振超前探測系統”展開,團隊研制的核磁共振找水儀是國內第一台地下水直接探測裝備,打破了國外的壟斷,填補了當時國內該項技術的空白。

傳承黃大年事業,弘揚黃大年精神,

吉大人科研報國的初心和腳步,

發軔於“愛國”,而不止於“愛國”。

周光輝,王貴賓,高超,

張楠,鄒猛,王達,易曉峰……

他們不僅是吉林大學優秀科研團隊的代表,

更是千千萬萬科研工作者的縮影。

他們和科研團隊的故事,

是吉林大學無數科研工作者

夙興夜寐、埋頭鑽研的真實寫照﹔

是吉林大學無數科研工作者

堅守初心、默默奉獻的真摯回響﹔

是吉林大學無數科研工作者

忠誠愛國、矢志報國的真情流露。

他們的拳拳科研報國之心,

激勵著吉大人,

在實現中華民族偉大復興的道路上,

貢獻出更多的吉大智慧和力量!

書寫出屬於吉大人科研報國的“中國心”!

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量