中共吉林特支第二交通站隱藏文件用的花瓶

契丹文八角銅鏡

漢白玉耳杯

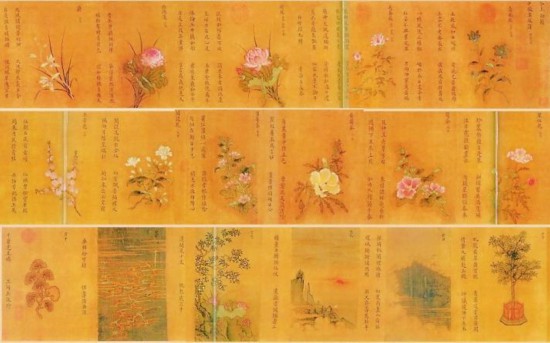

《百花圖》卷

定窯白釉梅瓶

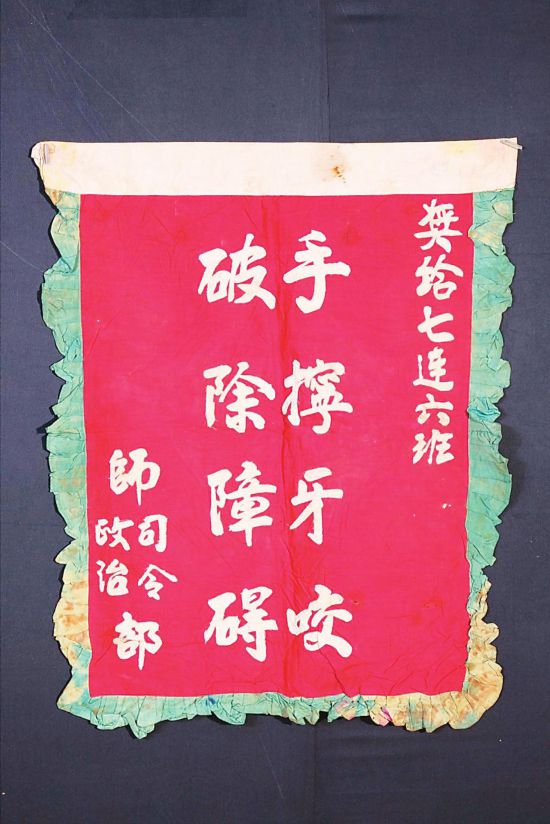

“手擰牙咬破除障礙”旗

作為我省重要的文化坐標,集歷史與藝術於一身的省博物院每天迎接著各地游客,向人們講述著東北大地滄桑而深沉的故事。

省博物院現有文物藏品12萬余件,始自遠古、及至現代,精華薈萃、內涵豐富。其中高句麗、渤海、遼金時期的文物以及中國歷代書法繪畫、東北抗日聯軍文物在全國佔有重要地位,另外,中國歷代陶瓷器、薩滿民俗文物品也有一定的收藏。省博物院特別推薦了以下幾件“鎮館之寶”,以供讀者了解與欣賞。

中共吉林特支第二交通站隱藏文件用的花瓶

省博物院珍藏有一對花瓶,記載著身處吉林的中國共產黨地下工作者在抗日戰爭時期作出的偉大貢獻。

1933年初,中共吉林特支在吉林市河南街富裕胡同建立了黨的秘密交通站,周建華擔任站長,妻子閆慶蓮為聯絡站工作人員。自此,一家人在這裡度過了一段驚心動魄的日子。在日偽反動統治的壓迫下,夫妻二人將黨的文件和傳單藏在這對花瓶中,上面插滿鮮花,以避開敵人耳目。每到夜深,夫妻倆就用毯子把窗戶蒙上,在燈下書寫抗日傳單和標語,再連夜張貼到工廠、學校等大街小巷。楊靖宇、馮仲雲等都曾到過交通站,馮仲雲曾在這裡向吉林黨組織傳達黨的“一·二六”指示信。

1933年5月交通站遭到破壞,據閆慶蓮回憶,在撤離交通站前,光燒毀的文件、傳單和標語就煮熟了一鍋高粱米飯。1963年,閆慶蓮將這對花瓶捐贈給省博物館,並講述了這段難忘的革命經歷。

契丹文八角銅鏡

鏡子,從古至今都是人們不可或缺的生活用品。古人用鏡,不僅用來映照妝容、裝飾居所,還用它來寄托相思、辟邪祈福。圖中這件契丹文八角銅鏡,正是省博物院收藏的十大國寶之一。

契丹文八角銅鏡的發現很偶然,1971年6月,大安縣紅崗子公社永合大隊小學的一名學生在勞動時無意間將它挖了出來。

這面銅鏡呈八角形,直徑26厘米,厚0.9厘米。鏡面光亮可鑒,鏡背中央為一半球型鈕,高1.4厘米。銅鏡的銘文共五行,從右到左豎讀,大意為“時不再來,命數由天,逝矣年華,紅顏白發,脫超網塵,天相吉人”。即便對鏡子的主人並不了解,也能通過文字的釋讀,感受到鏡子主人感嘆人生短暫以及對過去美好事物的眷戀。

銅鏡刻有“濟州錄事完顏通”七個漢字的邊款,為金人所刻,表明此鏡為金人沿用。“濟州”的地理位置大致在遼代的黃龍府(地處今長春市農安縣境內),“錄事”是掌管文書的官職,完顏通是金人的名字。金歷經與遼的戰爭,與南宋的對峙,連年用兵,銅禁極嚴,境內銅鏡都要經過官府簽押。這面遼代銅鏡到了金朝后,可能是完顏通繼續使用,也有可能是當時被他簽刻過。

這面銅鏡最具歷史價值之處是鏡背鑄造的契丹字銘文。省博物院收藏的這面銅鏡是國內現存書寫契丹文字的銅鏡中鏡面最大、文字最多的,對研究遼代歷史具有重要的價值。

漢白玉耳杯

耳杯,又稱羽觴、羽杯,由於杯子兩邊各有一條微翹的“手柄”,看上去有如杯子的“耳朵”,由此被稱為耳杯。早在周代耳杯就已出現,戰國至兩漢時期最為流行。王羲之《蘭亭集序》中所寫“流觴曲水”的“觴”即是耳杯。目前,我國出土的耳杯多為陶器,也有比較珍貴的漆器。於秦漢之際出現的玉制耳杯則多為宮中器具,珍貴且罕見。

這件漢白玉耳杯於1958年在集安市出土。據專家考証,這件耳杯是用新疆和田玉打磨制作而成,制作精良、潔白晶瑩。專家們推測,它大約是公元2、3世紀由中原王朝流入當地,很可能是中原王朝賞賜給當時高句麗達官貴人的禮物。

從中原輾轉來到東北邊疆的白玉耳杯,跨越萬水千山,時隔兩千余年,仍然端庄優雅,瑩白如初,堪稱漢魏玉器中的精品。

《百花圖》卷

《百花圖》卷曾是陪伴在大收藏家張伯駒身邊的最后一件“國寶級”文物,是國家一級文物。

《百花圖》卷共繪有17段,其中繪有荷花、長春花、蜀葵、黃蜀葵等花卉11段,每段都有小楷書寫花名與干支,此外還有賦詩。畫面素雅美觀,工筆重彩與娟秀字跡相得益彰,交相呼應。

這幅畫作曾在乾隆時期被編入《石渠寶笈》初編,后由溥儀之弟溥杰攜帶出宮,藏於長春偽滿皇宮,幾經輾轉被張伯駒收藏。張伯駒曾有詩句“白頭贏得對楊花”,其中“楊花”指的便是這幅畫作,晚年時他將此卷捐贈給省博物館(省博物院前身)。這幅畫作之所以具有如此重要的地位,主要由於它是我國現存文獻記載中最早的一件女性畫家作品,根據卷后明代三城王朱芝垝的題跋,一般認為該作是南宋寧宗皇后楊妹子,也即跋中所稱“楊婕妤”的作品。

《百花圖》卷能夠以完好的面貌展示於省博物院,有賴於張伯駒的貢獻。曾擔任省博物館副館長的張伯駒將個人收藏的大量歷代書畫作品捐獻出來,讓世人能夠於今日在省博物院欣賞到豐富的書畫藏品。省博物院專門開辟“張伯駒館”,以紀念這位中國傳統文化的守衛者。

定窯白釉梅瓶

定窯白釉梅瓶是1980年在舒蘭縣小城鄉完顏希尹家族墓地出土的。

梅瓶,以小口、短頸、豐肩、瘦底、圈足為特征,造型優美,可以說是中國瓷器的第一造型,歷史上幾乎各大窯系都有。據說梅瓶的得名就是因口小僅能用來插梅花而來。梅瓶這種器形得名比較晚,在歷史上它還有一個名字叫“經瓶”,這與宋代皇家的講筵制度有關。

宋遼金時期,定窯是著名的瓷窯之一,以產白瓷而馳名。這件定窯白釉梅瓶即是產自當時的定窯。

“手擰牙咬破除障礙”旗

“手擰牙咬破除障礙”旗是國家一級文物。

1947年2月5日,東北民主聯軍第三縱隊七師十九團七連受命主攻敵人的西南山陣地,狡猾的敵人早已在我軍的必經之路設置了鹿角砦、鐵絲網等重重工事,為了保証主力部隊按時發起總攻,七連六排二班的戰士們抓緊時間用盡全力拆除障礙。沖在前線的幾名小戰士用手擰、用牙咬,突破了障礙,歷時九個晝夜的二保臨江戰役,實現了兩戰兩勝。

(本欄圖片由省博物院提供)