從抗敵小八路到人民藝術家(人物)

——田華的藝術之路

|

|

榮獲“人民藝術家”稱號的田華。 |

|

|

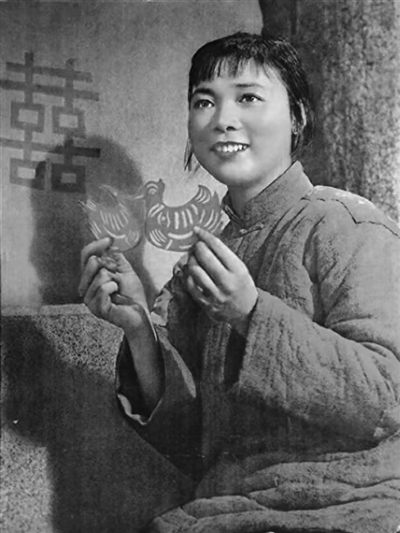

田華演出《白毛女》劇照。 |

“長期以來,你們懷著對黨和人民的熱愛、對藝術理想的堅守,塑造了一個個生動鮮活的銀幕形象,給幾代觀眾留下美好回憶……”習近平總書記給田華等8位電影藝術家的回信,一字字一句句,如暖流漫過心田。

田華,這位97歲高齡的表演藝術家眼眶濕潤了,視線漸漸模糊,她恍若看見太行山的烽火在字裡行間重新燃起。

1928年夏天,她出生在河北唐縣一個劉姓貧苦農民家庭。落地時,正好趕上村裡鬧天花,接生婆說,以毒攻毒,這孩子就叫“天花”吧。

種地養不活一家子,天花的父親隻好出去做買賣。沒想到,鬼子來了,生意沒做成,還賠了本。她母親是一個勤勞勇敢的農村婦女,替夫還債,操持家務,病累而死。天花最遺憾的是,她從來不知道母親姓什麼、叫什麼……

天花9歲那年,聶榮臻的隊伍進了村,炊事班就安到了她家的破院裡。戰士們三個人吃兩個人的飯,常常省下一份送給他們家。從小,天花常常見到當兵的,不是打,就是搶,唯有八路軍跟他們親熱得像一家人。

1939年寒冬,劉天花扎著兩根枯黃的小辮,站在晉察冀軍區抗敵劇社的門前,她想跟著隊伍走。那些會唱歌跳舞的大哥哥大姐姐拍拍她的頭問:“八路軍不養閑人,你會干啥?”天花昂起頭,清清亮亮唱起《救亡進行曲》:“工農兵學商,一齊來救亡……”

就此,劉天花成了抗敵劇社最小的文藝兵。抗敵劇社的副社長汪洋說:“參加革命了,應該改個響亮的名字,我看就叫田華吧!”

父親千叮嚀萬囑咐,要小田華跟著共產黨,不把東洋鬼子趕跑,決不回家。

劇社的生活艱苦而充實。白天行軍,晚上排演,和日寇遭遇了,打游擊那是家常便飯。小田華不怕死,但特別想家。兩個哥哥都出去抗日且先后犧牲了,鬼子“掃蕩”時抓“花姑娘”,姐姐雖然拼死逃脫,但還是被嚇傻了。她不放心,想回家幫父親干農活,又走不了,便偷偷地哭。汪洋說:“革命流血不流淚。你是來抗日的,又不是到親戚家串門的,想來就來,想走就走啊?”

當時的艱苦,很難用語言來形容。他們的“舞台”,有時是村頭谷場,有時是山間凹地,有時候還要到炮樓底下去,對日偽軍開展宣傳攻勢,一邊喊話,一邊感覺子彈從頭上呼嘯而過。

最難忘的是在太行山區的一次演出,台下坐著剛從前線下來的戰士,他們的頭上纏著繃帶,軍裝上帶著血跡。一個月之后,田華又和前一陣兒看戲的戰士們相遇,他們當中的好多同志已經戰死在沙場。有一段時間,冀中平原幾乎被鬼子控制。劇社每天行軍打仗,不斷轉移,時不時還要掩護鄉親們。那年秋天,田華經歷了一次極為殘酷的反“掃蕩”,劇社犧牲了6位同志。可他們沒有退縮,一有機會就為戰士們演出。有一次,一位失去右臂的八路軍用左手艱難地敬了個軍禮,對她說:“小同志,你們演得真好!”

最難忘那次下鄉演出——隊伍踩著積雪跋涉60裡,小田華的草鞋早已磨穿。到達村庄時,老鄉端來熱水給她泡腳,看到她腳底血肉模糊,大娘眼淚直掉。當晚演出《兄妹開荒》,她忍著雙腳的劇痛在台上歡快地跳躍,台下一位老大爺突然喊:“閨女,坐下唱吧,俺們聽得見!”那一刻,她真正懂得了什麼叫“為人民演戲”。謝幕時,老鄉把僅有的幾個烤紅薯塞到演員手裡,炙熱從掌心一直暖到心窩。

更有一次,田華所在的戰斗小組被困在山洞三天三夜,干糧吃完了就啃樹皮。組長建議:“小田華,唱個歌當精神食糧吧!”她輕聲唱起《黃河怨》,唱著唱著,洞裡的戰士們都抹起了眼淚。歌聲停下,老班長說:“等打跑了鬼子,俺要坐在戲院裡好好看你們演大戲!”

新中國成立后,田華總是想起那些在油燈下當場記、抄劇本的夜晚。鏡頭前,她想起送紅薯的老鄉、山洞裡聽歌的戰士,感情的潮水如決堤般奔涌。當“喜兒”的眼淚奪眶而出時,那已經不只是角色的哭泣,更是一個從烽火中走來的藝術家對人民最深沉的回饋。

從黑白膠片到彩色銀幕,從戰爭歲月到新時代,從《白毛女》《黨的女兒》到《法庭內外》《飛越老人院》,再到這幾年的《一切如你》《6年6天》《尋找成龍》,田華始終記著抗敵劇社老領導汪洋的囑咐:“藝術家的心要永遠和人民一起跳動。”

這麼多年過去,田華從來沒有忘了過去。她推掉高酬商演,深入老區去慰問﹔她資助貧困學生,自己卻過著簡朴的生活。有人問為什麼,她隻說:“我是黨的女兒,是吃百家飯長大的文藝兵,人民的養育之恩,一輩子也報不完。”

華燈初上,車流宛若星河。田華仿佛看見太行山彎彎曲曲的羊腸小道和平原上一望無際的青紗帳﹔聽到自己的歌聲剛剛停下,曠野裡就響起此起彼伏的掌聲與喝彩﹔感覺有無數身影站在身后——那是抗敵劇社的戰友,是太行山的鄉親,是所有用生命托舉過她的人。

“人民藝術家”,這個沉甸甸的稱號,在田華看來,不屬於她個人,而是屬於那個在烽火中誕生、在人民中成長的抗敵劇社,屬於所有將藝術奉獻給人民的文藝工作者。

從1939年到今天,從小八路到人民藝術家,田華用80多年的堅守詮釋了一個真理:隻有扎根人民、扎根生活,藝術之樹才能常青。

(作者為中國電影集團一級導演、資深電影監制)

《 人民日報 》( 2025年09月11日 20 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量