在吉林省遼源市東遼河畔,活躍著這樣一群人,他們戴著紅色袖章,手拿清掃工具,無論三九嚴寒,還是酷暑炎炎,每天沿著3165米的線路兩個多小時的“巡河”是他們的“工作”,他們就是龍山區福鎮社區巡河隊。

今年春天,閆勛友在東遼河旁清掃垃圾。新華社記者顏麟蘊攝

70歲的閆勛友便是這支隊伍的“隊長”。退休以后,每天在東遼河邊遛彎成了老閆為數不多的休閑活動,“幾年前,河面上漂浮著很多塑料袋、飲料瓶,岸邊水果皮、煙頭隨處可見。”老閆從小在東遼河邊長大,看著環境變差,“感到心疼,又想做點什麼。”

說干就干,遛彎時拾垃圾成了老閆每天的“必修課”。2017年,遼源市全面推行河長制,制定科學的綜合治理方案,啟動45項污水治理工程,加大流域內水質監測密度,全面排查涉水企業,治理周邊環境……2017年底,經社區推薦,老閆成為義務社會監督員,“受聘儀式搞得很庄重,以后能名正言順撿垃圾了。”老閆笑著告訴記者。

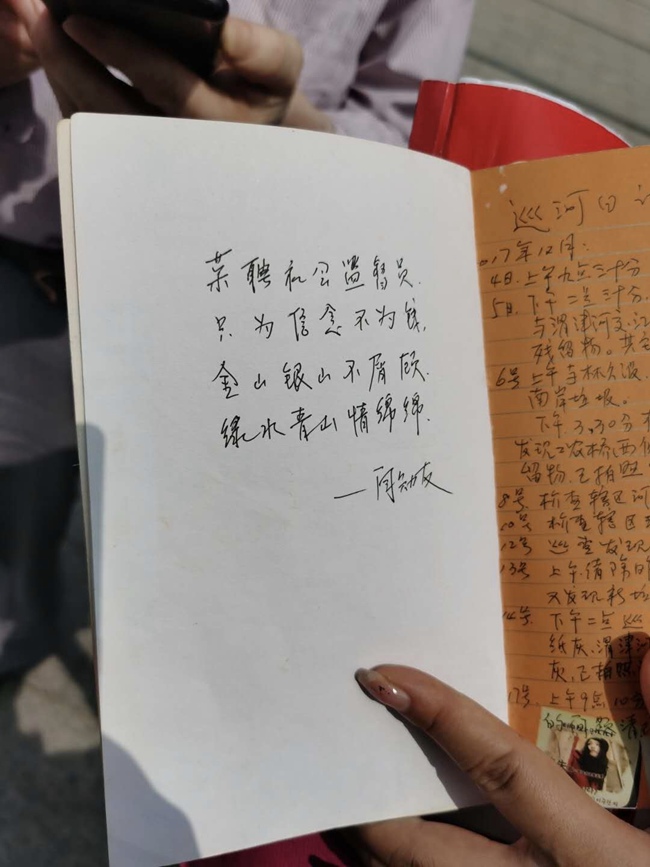

從成為義務社會監督員那一天起,老閆就決定把自己這段經歷寫成日記,“我做的事情很渺小,但保護生態環境卻是造福子孫后代的大事,在我百年以后,給孩子們留點精神財富吧!”說話間,老閆向記者展示他的日記本,在第一本的扉頁上,寫著一首打油詩:

榮聘社會監督員

隻為信念不為錢

金山銀山不屑顧

綠水青山情綿綿

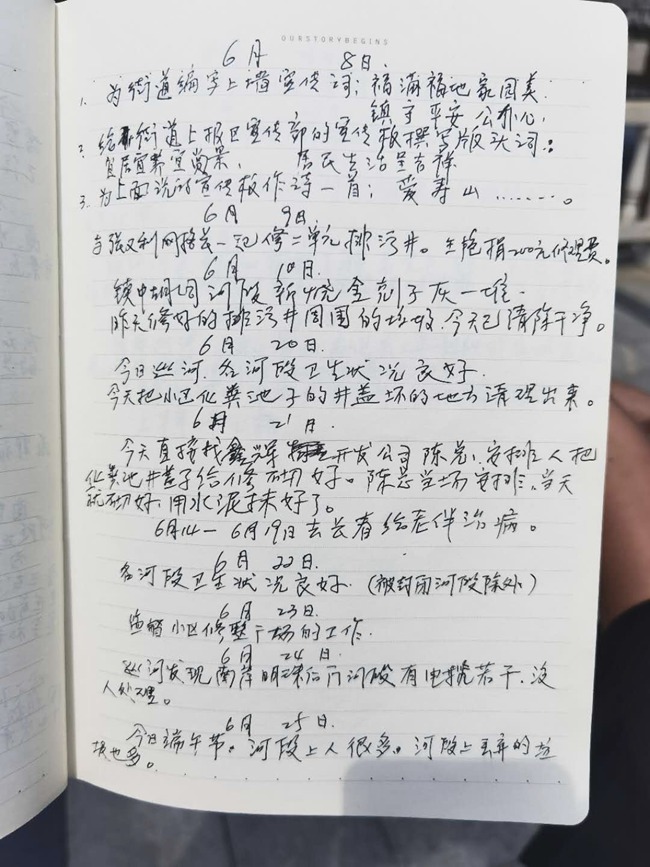

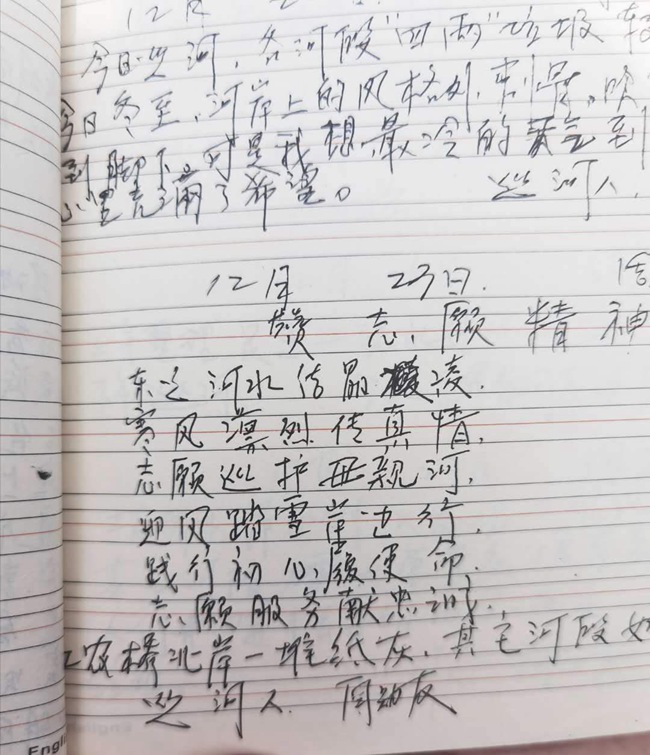

翻開老閆的日記本,上面清晰記錄著3年多來他的每一次“巡河”。“興致來了,就會寫上一首小詩”,老閆樂在其中。但更讓他欣慰的是,過去被“冷眼相待”,如今這份職責得到越來越多人的認可。在老閆的帶動下,沿河各社區先后有12名普通群眾加入了“巡河隊”,他們之中有老黨員、個體商戶、“沒了一隻胳膊的殘疾人”……

有一年夏天,老閆巡河途中突遇大雨,可還堅持在河邊割雜草、拾垃圾。老伴一路尋來撐起傘:“老頭子,做公益連命都不要啦!”“咱遼源人的母親河邊雜草叢生,多不美觀啊,你見過母親長胡子的嗎?”老閆幽默地“懟”了回去。后來,這一幕被人捕捉到,拍成了一部名為《愛在母親河》的微電影,老閆也成了“名人”。

“現在巡河,很多人都會主動來跟我嘮嗑,還有人主動加入進來。”3年的巡護,讓老閆負責河段環境面貌煥然一新,“過去一天能拾一大袋,現在幾裡地見不到一個煙頭。”今年4月,老閆巡河途中偶遇7隻野鴨子在河上棲息,“這可是幾十年來沒見到的景象!”

過去,老閆的微信名叫“閑雲一鶴”,如今,他在后面又加上了4個字——“碧水丹心”, “啥是小康?可不光是物質生活豐富,咱老百姓的精神面貌也得跟得上!”老閆說。