“博物館不在於它擁有什麼,而在於它以其有用的資源做了什麼。”

美國著名博物館大師G.B.古德在100多年前的這句名言,可以用來評價今天的偽滿皇宮博物院——一個總是在“做什麼”和准備“做什麼”的博物院。

偽滿皇宮博物院成立於1962年,現擁有國家一級博物館、全國愛國主義教育示范基地、全國重點文物保護單位以及全國中小學研學教育實踐基地等一系列顯赫頭銜。但與國內其他很多博物館比起來,偽滿皇宮博物院算不上資深和望重,長期以來它更多是作為“勿忘國恥”的警示教育基地而為眾所周知,而這一重要功能定位和刻板印象,在很大程度上一直遮蔽甚至排斥了其他同樣重要的功能發揮。

但近年來,偽滿皇宮博物院的建設者們以“做中國博物館+景區創新運營的領跑者”為發展目標,積極擁抱互聯網時代的技術變革和業態變革,充分展現新時代文博事業的新氣象新作為,以“博物院到底還可以做什麼”的自我追問,驅策自己不斷探索和拓展博物院的功能邊界。“偽滿皇宮博物院”要把自己活成一個“動詞”!銳意創新、大膽實踐,跨界融合、多元並進,強力推進業務模式與服務功能的延展、優化和升級,讓偽滿皇宮博物院全面融入時代、融入城市、融入人民、融入生活,成為城市公共文化空間的高頻活態因子,成為當地文創潮流的策源地,也成為國內文博陣營一匹矯健的黑馬!

獨創文物修繕“6R工作法” 用匠心樹立文物保護理念實踐新標杆

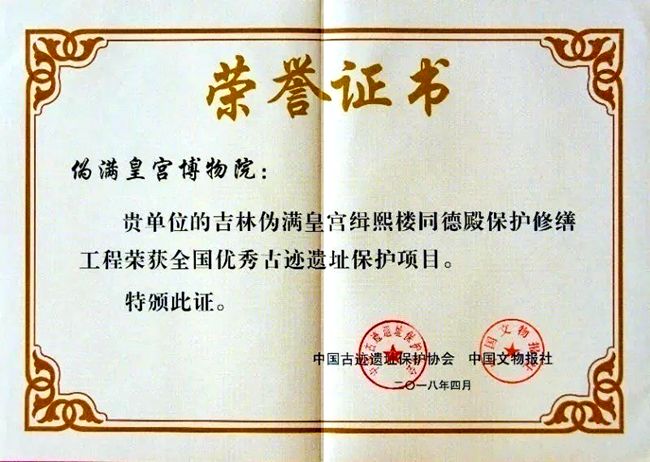

2018年,偽滿皇宮緝熙樓、同德殿保護修繕工程獲得“全國優秀遺址保護項目”獎,這是吉林省第一次獲得該獎項,具有裡程碑意義。

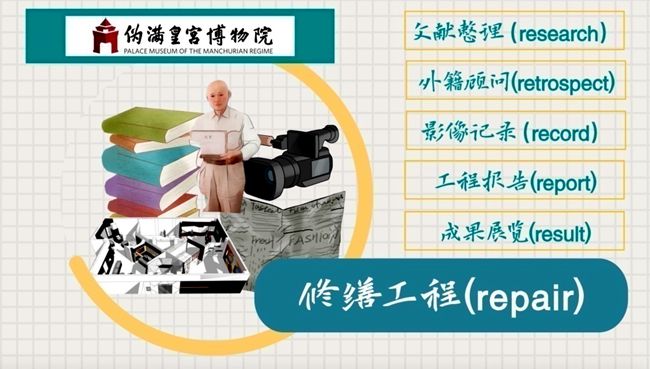

文物修繕是文化傳承保護最重要的載體。如何在文物修繕中最大限度展現出匠心?在緝熙樓、同德殿保護修繕工程立項時,偽滿皇宮博物院本著“尊重歷史原貌”的原則,就立志不僅要實現最大限度保留建筑物結構特點及滿足使用要求的修繕初衷,更要把修繕工程對內變成一個深化科研、產出成果的學術工程,對外變成一個可復現、可普及的社會化教育傳播工程,從而探索和創造出一套獨具特色的文物保護修繕“6R工作法”,即:將“文獻整理(research)+外籍顧問(retrospect)+影像記錄(record)+工程報告(report)+成果展覽(result)”融入到修繕工程(repair)全程。“6R工作法”為我國近現代文物建筑保護修繕事業發展樹立了全新樣板,國家文物專家對此評價說,此次修繕“樹立了國家文物主管部門倡導的文物保護理念實踐新標杆,為今后類似文物保護項目的實踐提供了優秀示范。”

在整個保護修繕工程方案設計和施工過程中,偽滿皇宮博物院充分發揮歷史研究優勢,通過實地勘查、查找相關資料、走訪歷史見証人,深入了解文物建筑的歷史,相繼查找《滿洲建筑雜志》等中日文歷史資料2000多萬字、歷史照片100多幅、走訪歷史見証人10余位,為設計方案的形成和具體施工提供了充分、詳實的歷史依據。

在修繕前,偽滿皇宮博物院對原有建筑採取了必要的保護措施,組織施工人員認真學習《文物保護法》,貫徹落實文物保護條例,強化文明施工和科學施工意識。修繕過程中盡可能的多保留文物原有的信息,使文物本體的真實性、完整性得到延續。修繕全程聘請電視台進行影像記錄,並制作了延時視頻及資料片,並在修繕竣工后創新展陳形式,在同德殿內舉辦了《緝熙樓、同德殿保護修繕工程特展》,出版書籍《偽滿皇宮緝熙樓、同德殿保護修繕工程紀實》,為同類文物建筑的保護修繕提供了實例參考。

協同研究學術立院 以打造“東北抗戰史和東北近代史學重鎮”為己任

2017年,偽滿皇宮博物院在“尊重·合作”價值觀的引領下,重新定位學術立院,以打造“偽滿史及相關研究學術重鎮”為己任,全力整合院外科研力量,協同推進學術水平的全面提升。

編輯出版的《侵華日軍第100部隊〈留守名簿〉整理與研究》,填補了國內細菌戰史料研究的空白。由博物院獨立申報的課題“侵華日軍第513部隊與日本細菌戰檔案資料和証言的調查整理與研究”,獲得了2018年度國家社科基金抗日戰爭研究專項工程項目。

成立“溥儀研究院”,帶動博物院學術研究的全面創新。聯合檔案館、圖書館、博物館和大學、科研院所、出版單位等機構,推動跨地區、跨學科的整合研究,使溥儀及其時代研究成為融合文物發現、史料整理、數據庫建設以及研究、出版、展覽、教育於一體的新型學術研究模式。

在學術成果推廣方面,率先在全國百余家公共圖書館創設博物院專屬“文博書架”。創辦長春文博講壇,開創博物院論壇線上直播先河。秉承“格物致知,協同研究”的理念,開創“格物客部落”協同研究平台,該平台以文物研究為主,成為線上線下共享互動的歷史研究交流中心。

推進公眾服務IP化 “長春故事”項目列入《政府工作報告》

偽滿皇宮博物院作為全國愛國主義教育示范基地、全國中小學生研學實踐教育基地,肩負著傳承革命歷史和開展社會教育的使命。為此,偽滿皇宮博物院獨創“M+”社會教育新模式,推進公眾服務IP化,圍繞做長春城市歷史講述者為方向,在2019年4月正式啟動了“長春故事——長春城市史教程大課堂”青少年教育課程。該項目由偽滿皇宮博物院與長春市教育局、長春廣播電視台聯合討論、籌備、研發,開創了博物館教育進課堂常規化先河,而由教育部門—博物館—媒體共同發起城市歷史進校園的項目在國內也尚屬首例,彌補了長春市青少年沒有本土歷史研學實踐教育課程的空白,榮獲“中國博物館青少年教育課程‘十佳’教學案例”,該項工作已被列入2020年長春市政府工作報告。

在“M+城市”的社會教育新模式下,逐步開展愛家鄉、愛祖國教育,博物院還編寫出版長春本地城區歷史讀本《長春故事》,並開發了《長春故事》研學簽到筆記本,讓學生通過現場實踐考察,記錄心得,涵養歷史文化情懷。“M+新媒體”的模式推出全國首創融媒體出版物《長春日知錄》,首次將圖片、文字、音頻、視頻和手書日記等內容巧妙融合,利用AR增強現實的科技手段,講述城市歷史、傳遞文化內涵。“M+圖書館”打造偽滿皇宮博物院“文博書架”,現已覆蓋全國101家圖書館﹔“M+論壇直播”創辦長春文博講壇並同步在線直播,在線收看人數累計已超過600多萬人次。

成為文創策源地 原創歷史話劇《“新京”夢碎》互動觀眾500萬

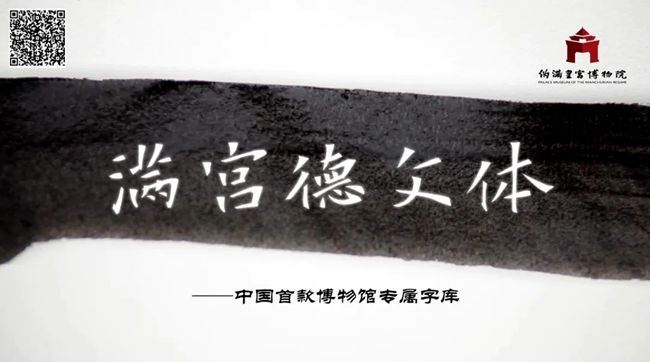

博物館肩負傳承中華傳統文化的責任,更充分利用了館藏豐富的圖文典籍資源,借助信息技術讓漢字精粹“活”起來。2019年,博物院利用院藏資源,充分發揮院內人才優勢進行“雙創”探索,基於圖文典拓研究成果,開發了國內文博系統首個擁有自主知識產權的專利字庫——“滿宮德文體”字庫,現已對博協專委會成員免費使用。

(識別圖中二維碼可了解更多)

“滿宮德文體”承襲了北碑雄渾朴茂的傳統書寫風韻之外,更有所突破。在字體結構上,有意識地斷開筆畫,使字體更加空靈洒脫﹔在筆畫的布局上採用放射狀排列,使字體更具形式美感﹔在楷體之上增加了行書的連筆,使字體更加流暢。這些創新既體現了設計者對魏碑字體字形的深刻理解,又凸顯出中國傳統文化博大精深的氣象。

2019年,偽滿皇宮博物院積六十年溥儀研究學術之功,創作了大型歷史話劇《“新京”夢碎》並在長春公演,該劇重現發生的歷史故事、文物、舊址,被定位為學術型史實話劇,也是一次有關溥儀研究成果的創造性轉化,參與互動觀眾到達500余萬人。

利用院藏文獻、影像資料,出品365集原創系列短片《長春歷史上的今天》,在當地多家媒體輪番播放,受眾人數超千萬。

首創“無界安保”“一張圖”掌握全院人防物防技防

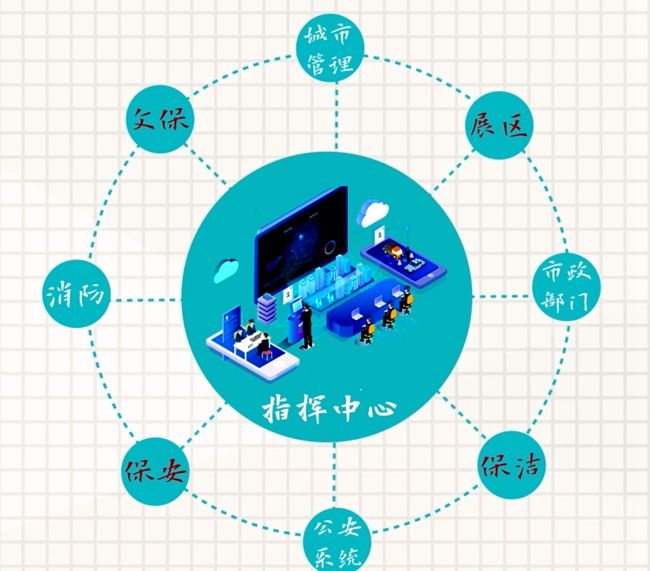

偽滿皇宮博物院運用互聯網思維,高標准統籌規劃智慧博物館建設。首創無界安保指揮體系,解決文博系統普遍存在的安全防范工作多頭、低效、責任不清等難題。

該系統基於IT+C2(信息技術+指揮與控制理論),通過“一張圖”集成實景三維和可視化信息,實現指揮中心一鍵指揮院內所有崗位,快速協調公安、交警、行政執法,達到安保總體戰目標。通過安裝3065個感知設備,將安防、消防、建筑、光照及觀眾等實時信息匯聚到指揮中心,管理人員利用“一張圖”三維可視化系統,對全院的文物安全、觀眾安全、運行保障做出及時的判斷。該系統現已在吉林省文博系統全面示范推廣。

為致力於解決博物館智慧化轉型所面臨的諸多核心問題,積極與高校、科研機構、互聯網公司共同建立智慧博物館聯合實驗室。

積極開展對外交流 傳播中國文化 講好中國故事

在文化輸出方面,偽滿皇宮博物院堅持以史為鑒,加強對外交流與合作,講好中國故事,傳播中國文化。2015年9月偽滿皇宮博物院就加入了由國內外35家博物館共同組建的國際二戰博物館協會,該協會共有中國、俄羅斯、美國、日本等11個國家的博物館參與,主要在二戰遺跡研究、交換展覽以及資料共享等多方面開展合作,並通過協會這一平台,借助豐富的抗戰史料,更好地向海外傳播中國抗日戰爭在世界反法西斯戰爭中的地位和貢獻。

(識別圖中二維碼可了解更多)

在開展兩岸文化交流方面,從2018年始,偽滿皇宮博物院與省市台辦、台灣品牌發展合作交流促進會共同合作發起“兩岸大學生文博創意(長春營)大賽”活動,現已連續三年,活動以邀請台灣青年學生赴長春市與吉林省青年學生共同交流實習為內容,讓學生真正體驗到從學習到構思、從創作到制作、從展示到說明的全過程。兩岸青年學子通過這種創新創意的交流活動,就文博文化進行深度溝通與交流,增進文化認同,激發文化創意,對兩岸文化融合及創意設計的產生具有積極作用。

偽滿皇宮博物院相信:博物館,不應該是一個靜態的名詞,應該是一個創意迭出、活力四射的動詞。不甘寂寞,用不斷的行動刷出自己的存在感,這是新時代文博人應有的姿態和擔當。我們也相信,偽滿皇宮博物院的資源和魅力,會在“我們還能做什麼”這一問題導向之下,在他們馬不停蹄的創新行動中,變現成一個個具有硬核內容的公共文化產品,吸引越來越多的人走進博物院,吸納越來越多的科技應用到博物院。新時代的博物館事業前景無限,就因為它的價值取決於我們“做了什麼”,由我們自己的行動來定義!(來源:中國文物報)