荷花奖获奖作品《冰凌花》:轻扬在洁白雪原上的金色精灵

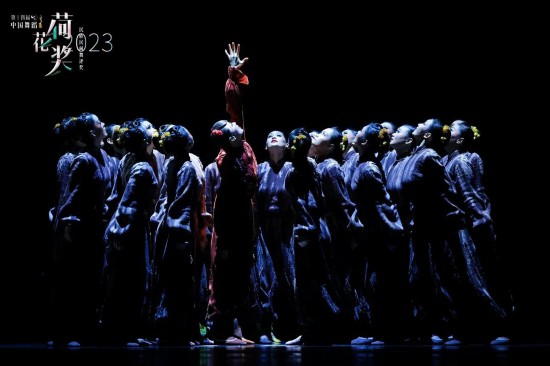

《冰凌花》剧照

近日,第十四届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞评奖结果正式公布,由长春人文学院创作的以冰凌花为意象、展现东北人顽强不屈精神特质的作品《冰凌花》喜获该奖。

东北人民的精神特质依托东北民间艺术,在全国这样的大视野下的成功展示,意味着东北地域文化的川流在更大的文化境域中得到了认同与欢迎,意味着中华文化的大树上将永远闪耀一朵璀璨的金色之花。对传统文化而言,这是历史性的;对东北文化而言,这是标志性的。

在活态传承中绽放优秀传统文化地域芳华

冰凌花,大山的魂魄;冰凌花,林海的品格。舞台上那欢快有力、鲜活灵动的舞姿,仿佛一首起承转合美妙的诗歌;婀娜的体态,精美的服饰,在扇花翻飞中仿佛四季分明绚丽的北方原野;那乍现于天地间的一缕金色,好似深邃的夜空中最闪烁明亮的星光;扎根冻土,破雪而出,向阳而生,纯净烂漫,仿佛东北人的积极乐观、中国人的顽强坚韧,在这一刻找到最完美的代言。

《冰凌花》剧照

传承了三百年的东北秧歌,也在年轻一代舞蹈工作者的作品中,绽放出了崭新高清的绝代风华。

东北秧歌广泛流行于东北地区。对东北秧歌的记载最早见于康熙年间的《柳边纪略》,“上元夜,好事者辄扮秧歌”,距今已有三百多年的历史了。自产生以来即受到民间民俗、移民文化、满族和汉族舞蹈等东北地域文化的影响而不断进行着自身的演变、革新与发展。苍苍草原、莽莽林海、巍巍群山,独特的地域环境孕育了东北人民坚韧不屈、朴实豪迈、乐观幽默的性格特点,也造就了东北秧歌稳中浪、浪中艮、艮中俏的独特审美意韵和强烈地域色彩。东北秧歌是东北地区民间文化的重要代表,反映出一定时期内东北地区的历史面貌和地域特色,随着社会的发展、时代的进步,东北秧歌也呈现出新的地域文化特征和多元的文化价值。2006年,东北秧歌被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,逐渐成为东北地区的一张文化名片。

关东文脉,风格独具,静水流深,光耀古今。广袤的关东黑土地有着丰富的人文历史和文化积淀,从早期开发到闯关东时期的艰辛开拓,抗日战争的牺牲与壮志,再到今天老工业基地的崛起和振兴,千年的沧海之变孕育的关东文化,是雄浑厚重的中原文化与粗犷豪放的北方文化长期融合浸染的结果,也是汉族、满族、蒙古族、朝鲜族等多民族文化共融共生的结果。东北秧歌在漫长的历史发展和社会变迁中,具有自身久远的历史性、清晰的流变脉络和鲜明的地域特色,并在活态的传承中绽放着时代的光华。其发展历史是一部多民族团结融合、兼容并蓄,彰显中华民族团结统一内生动力的多民族向心融合发展史。而内蕴其中的博大精深的中华文明是中华民族独特的精神标识,是当代中国文艺的根基,也是文艺创新的宝藏。

《冰凌花》以东北秧歌的形式展现了多元且多彩的吉林文化,独特的东北地域特色以及丰富的传统文化内容,弘扬了新时代吉林大地的人文精神,赋予地域文化以创新活力。中华优秀传统文化的薪火相传,需要一代又一代德艺双馨的传承者为之付出努力,这是艺术得以流传的根本保障。吉林的东北秧歌有幸有了王小燕这位带头人。白山松水,林海雪原,是她创作的源泉,也是她成长壮大的沃土。而对美的追求,质朴与纯粹,总能给人以强烈的艺术冲击力和审美享受,处处彰显着黑土文化的灵性与灵魂。

《冰凌花》剧照

此次获奖的《冰凌花》以一种专属于东北的花种为表现主体,关键道具扇子来源于东北另一地域文化的代表——二人转。尤其是以双扇的变化象征植物的生长周期则是王小燕的独创。早在东北秧歌传统作品《扑蝴蝶》中,她就采用双扇演绎该情景,填补了传统东北秧歌教学双扇表演的空白。在传承中发展,在创新中发展,王小燕经过多年的不懈努力,逐步建立了传承东北秧歌的独特路径,于载歌载舞中传递着这片黑土地上千百年来的历史变迁和人文品格。

在生命意象中

诠释中国古典美学神韵

大音希声,大象无形,言不尽意……“意象”这一非常贴合艺术本体和创作原理的概念,是中国传统文化的审美旨归,作为中国古典美学的一个重要的范畴,南宋刘勰在《文心雕龙》中提出,“独照之匠,窥意象而运斤”。指出文艺作品中应包含复杂的意蕴,直抵内心,释放深意。

《冰凌花》剧照

中国民族民间舞蹈不同于西方舞蹈,它更注重对于作品“意象”的表达,更追求韵外之意、情景交融,“不着一字”形神兼备,舞蹈作为一种动态的意象呈现,其外在的动作形态和情感变化通过流动性的舞台表达,形成具有审美意蕴的意象,并使动作与情感有机统一,准确且淋漓尽致地传递给观众。

冰凌花是东北独有的一种植物,不惧严寒,有“林海雪莲”的美称。该舞蹈由冰凌花这一鲜明生动的带有情感符号的象征性形象,在编导的创作构思和审美情感的加持下,通过舞者的肢体动作和舞台表达被观众感知,并经由联想、领悟、体味其含隐其中的深厚情思、意志、意蕴,完成了具有精神内涵的艺术形象的塑造,以及由“象”到“意”的审美升华。

人本植根于万物之中,《冰凌花》强调舞蹈本源的初始生命力,冰雪融化百花开放而冰凌花开始凋谢,“她”从未见到过真正的春天,但“她”知道寒冬并不可怕,因为心中之花从不凋零。作品通过展现冰凌花破冰雪而出的顽强生命力与成长过程,运用双主角的方式构建了“花”的生命旅程。红色是金色的心中理想,金色是红色的情感外化,将意象表达融入艺术创作之中,从意象角度诠释了生命力的博大与深厚。冰凌花破冰而出的坚韧感和伸张力,赋予观众以无形的吸引力和涌动于内心的澎湃感动,令作品充盈着质朴脱俗又意蕴无穷的独特艺术魅力与表现张力。

舞蹈艺术的肢体语言是对生命状态最直接、最纯粹的体现,而这种对生命意象的全方位直观体现也是将人类生命纳入人类社会范畴中的特殊文化景象。《冰凌花》用东北秧歌语汇展现出生活在黑土地上的人们对坚韧、顽强的生命力的炽热信仰以及对精神归宿的无尽探索,在舞台上通过“黄”与“红”的强烈色彩对比突出主题,营造出生生不息、圆融归一的生命感,增强画面感的同时也为作品注入更多的活力。编导在传统东北秧歌素材的基础上,加入了很多新的元素,使其更能适应现代舞者和现代观众的内心体验和意境追求,同时结合冰凌花的特性展现出东北人顽强不屈的性格及无所畏惧的精神,展示了东北黑土地上那种真诚火热、动人心魄的生命力,这生命力是人和自然的融合共生,更是人在自然世界和人文世界里不屈不挠、向上向好的顽强拼争。

在舞蹈文化中

凝练民族复兴精神伟力

一个民族创造一个民族的文化,一方水土养育一方人文品格。 由整个民族文化凝聚而成的民族精神,贯穿于民族发展的各个历史时期,这是民族文化的升华,是民族的根、民族的魂。而民族文化反过来又塑造着民族性格、凝练着民族精神,二者互为作用,不可分割。

《冰凌花》剧照

中国的舞蹈文化是由人民群众缔造并由中华民族共同传承的, 舞蹈作品中的肢体语言不但可以作为审美意蕴的意象表达,更能够作为再现民族符号、凝练民族精神的表现方式。作为一种流动的、动态的“文字”,更能够触发当代人的民族记忆,加强当代人与民族精神的紧密勾连,在新时代激发人民对民族精神的高度认同。民族民间舞是中华民族在千年历史发展长河中各民族共同创造的精神财富,保存着各民族各个历史时期的文化记忆,集中体现了民族的审美与意志,传承着民族的优秀文化,并形成强大的民族凝聚力。东北秧歌是产生于我国东北民间的一种舞蹈艺术,是汉族、满族、蒙古族等各民族审美、风俗等文化现象的积淀,具有独特的文化特征和艺术韵味,诠释了东北人民的精神气质和生动形象,传递着中华民族的文化精神。

近年来,吉林省的舞蹈工作者牢记习近平总书记对文艺界的殷殷嘱托,学习贯彻落实习近平文化思想,以东北秧歌借鉴和汲取传统文化的历史记忆和审美意象,并有效地与当代中国的鲜活实践相对接,创作了舞剧《红旗》、民族民间舞《姥姥的田》《冰凌花》,连续三届受到中国舞蹈最高奖“荷花奖”的肯定。通过精品创作实现对文化记忆的解读和民族精神的构筑,充分反映出东北秧歌在中国现代化与民族化进程中的文化自觉和本土价值,将现代实践与历史书写有机结合,不断适应着当今人民群众审美意识的提高和审美趣味的多样化,深挖、凝练属于民族精神的记忆符号,激发人民对于国家、民族的自信和归属,东北秧歌通过探寻文化认同建构的新方式,在中国特色舞蹈文化和民族文化心理的构建中发挥了重要作用。为探寻优秀传统文化的当代价值、讲述当代中国故事和凝练伟大民族精神提供了最有效的艺术表达和实践路径。

吉林省的广大文艺工作者们将继续深入贯彻落实习近平文化思想,从吉林历史发展和振兴实践中找寻题材,紧扣时代主题,深度刻画白山松水的现代文明神韵。从源远流长、博大精深的中华优秀传统文化宝库中汲取前行能量,沿着中国式现代化道路,面向当代世界文明多样性格局,创作出更多彰显时代主题、满足人民期待的艺术精品。将吉林文艺特质、人文精神发扬光大,在努力建设中华民族现代文明的进程中贡献文艺力量。(中国艺术报)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量