汪爾康院士 董紹俊院士 專訪

追尋科學家的精神足跡(1)︱向北而行 向光而生

有這麼一群人,以國家需要為使命,將畢生奮斗寫在祖國最需要的地方。不問條件艱苦,隻求科研報國,在荒原上播種希望,把功勛刻進時代豐碑。

1952年,新中國工業建設的號角在東北大地嘹亮吹響,一批胸懷報國之志的科學家和文化學者毅然響應國家號召,自願放棄優越的生活條件,一路北上支援東北建設。在荒蕪中筑起學術殿堂,以畢生心血澆筑出東北的科技脊梁與文化魂魄。

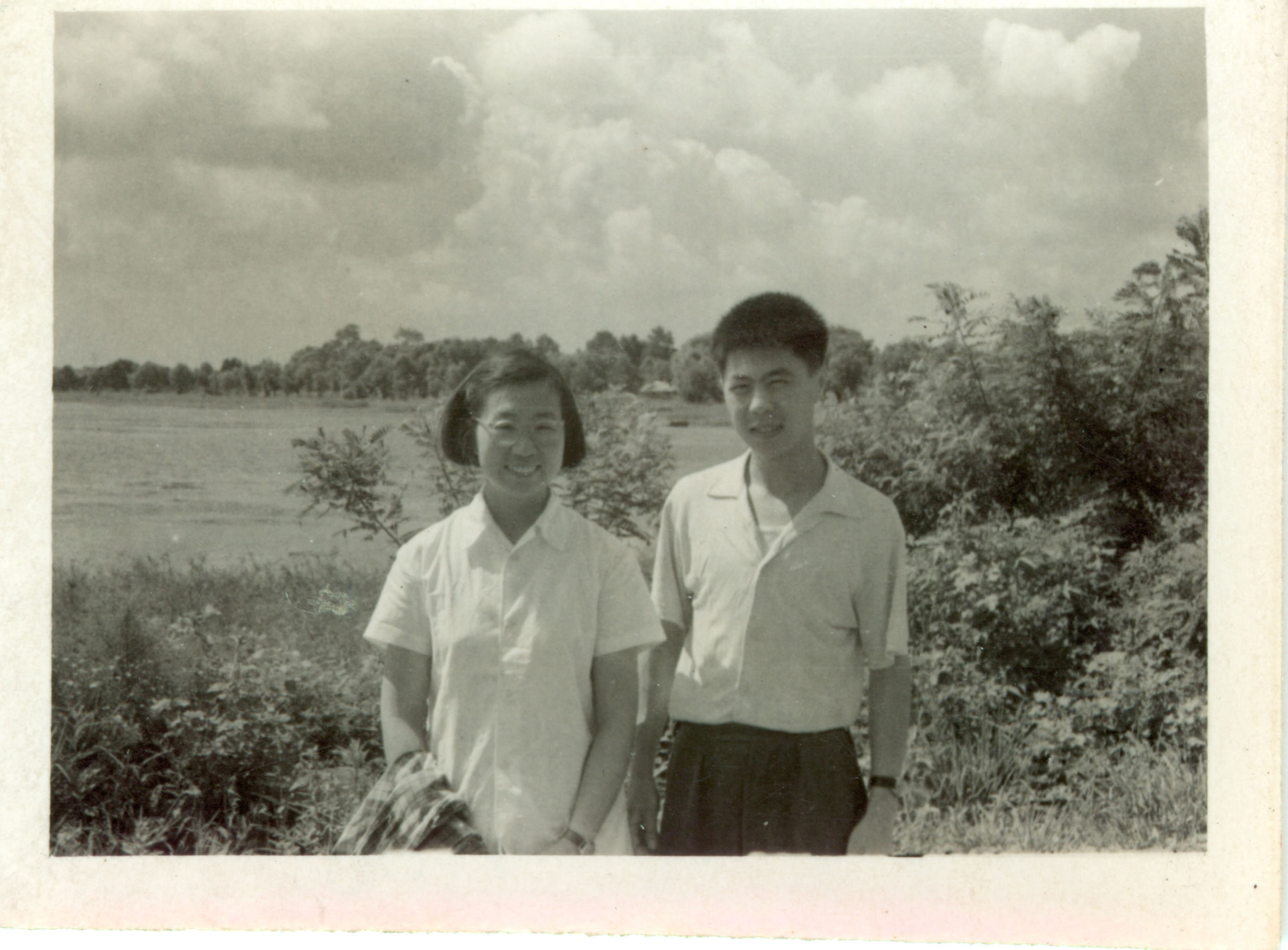

同樣是1952年畢業於上海滬江大學化學系的汪爾康和畢業於北京輔仁大學化學系的董紹俊,先后踏上北上的列車支援東北建設,現如今已在東北扎根73年。他們既是志同道合的科研伙伴,又是相濡以沫的人生伴侶,將個人理想與家國情懷熔鑄在東北這片熱土之上。

近日,由長春市科學技術協會與人民網聯合主辦的院士訪談欄目,榮幸邀請到汪爾康和董紹俊兩位院士,在訪談中兩位院士回顧了他們在東北大地扎根奮斗的崢嶸歲月。與此同時,兩位院士以長者的睿智和師者的情懷,對當代青年科研工作者寄予殷切期望,勉勵新一代科研人勇攀科學高峰,續寫科技報國的新篇章。

“我今年92歲,我現在還希望做貢獻,希望能持之以恆干到底。”訪談中汪爾康院士精氣神十足地說。

“干一天我就是要非常有勁地干。”94歲的董紹俊院士微笑著說。

“滿腔熱情就來到了大東北,那個時候的思想非常單純就是報效祖國。”汪爾康在訪談中回憶起當時北上支援東北的情形時,眼神堅定,仿佛一切還歷歷在目。“當時中國正在進行第一個五年計劃,東北是重工業基地需要不斷地發展。那時候全國一盤棋,國家一聲號令,一大批科學家都北上來支援東北建設。”

作為中國現代電分析化學的開拓者之一,汪爾康長期致力於電分析化學研究,是中國現代電分析化學的開拓者之一,成功研制了國內首台大型脈沖極譜儀。首次提出液/液界面電化學分析研究新方法,在中國科學院長春應用化學研究所建立中國最早的現代電分析化學開放實驗室。

“當時畢業的時候也是響應國家號召要去建設東北,那個時候沒有任何的思慮,國家號召到哪去就到哪去,就是國家的需要。”坐在汪爾康旁邊的董紹俊同樣表達了自己北上的初衷。她長期從事分析化學、電化學、電分析化學研究,尤其在化學修飾電極和分子自組裝、生物電化學及水質分析方面的研究,在中國科學院長春應用化學研究所工作直至今。

當主持人提到吉林省委書記黃強將《先生向北》一書推薦給全省的黨員干部閱讀學習時,汪爾康和董紹俊兩位院士深有感觸地表示,這本書讓他們回想起許多往事。“同感,因為我們也是1952年到這來的,一直留到現在。”董紹俊感慨道。“眼看著許多學校都是在當時建立起來的。”汪爾康院士接過話茬,他回憶道,“比如吉林大學,前身是東北人民大學,當時建設起來確實很不容易。大家齊心協力把學校從無到有地建設發展起來。”

《先生向北》一書記敘了20世紀50年代初余瑞璜、蔡鎦生、唐敖慶、關實之、陶蔚蓀等一批自然科學家,呂振羽、於省吾、張伯駒、潘素、孫天牧、羅繼祖等一批文化名人,聚攏東北,薈萃人文,一改吉林風貌,為黑土地增添了濃烈厚重的文化氣氛和源遠流長的文化血脈的故事。

在談及人才的培養時,汪爾康和董紹俊兩位院士格外重視,七十余年來,他們始終秉持“甘為人梯”的育人理念,為我國電分析化學領域培養了一代代優秀人才。如今,他們培養的不少中青年科技工作者已成為該領域的中堅力量。

“人才是發展的根本。”汪爾康院士在訪談中反復強調,“必須重視青年人才培養,同時要堅持老中青三結合的發展模式。”對於青年科技工作者,他殷切寄語:“要始終以國家需求為導向,樹立明確的奮斗目標,既要出科研成果,更要培養后繼人才。”

“我是50歲才有機會能夠出國,那個時候我到了國外,我感覺到自己是個中國人,愛國的心特別迫切。”當問起印象最深刻的一件事時,董紹俊院士講起了她第一次出國演講的經歷。正因為自己代表中國科學家,她在演講前做了充分准備。演講結束后,她受到了隆重的單人宴請。“這份禮遇不是給我個人的,”董院士深有感觸地說,“而是給予中國科學家的尊重。這讓我更加堅定了要把科研搞上去的決心,也深刻體會到人才培養的重要性。”時至今日,兩位院士依然保持著與研究生們的密切交流。年輕學子們的朝氣蓬勃,也讓兩位耄耋之年的科學家保持著活躍的學術思維和精神狀態。

董紹俊院士對青年科研工作者提出殷切期望:“年輕人要充分相信自己的聰明才智,只要肯下功夫鑽研,就一定能在科研領域有所作為、有所前進。”

汪爾康院士則著重強調:“要干一行、專一行、愛一行,保持持之以恆的鑽研精神,這對青年人的成長至關重要。”

作為新時代的青年人,我們應當永遠銘記老一輩科學家們扎根東北、奉獻畢生的崇高品格。七十余年前,他們響應祖國號召,放棄優渥條件,在艱苦環境中開拓進取。他們潛心科研,用畢生心血澆灌出東北大地的科技之花。這種胸懷家國、矢志報國的精神,這種艱苦奮斗、勇攀高峰的品格,這種甘於奉獻、薪火相傳的擔當,正是我們最寶貴的精神財富。讓我們以老一輩科學家為榜樣,將這種科學家精神代代相傳,在新的歷史征程上綻放更加奪目的光芒。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 在“夢幻靈境”探秘AI!長春市委黨校探索人工智能賦能干部教育

- 技術革新如何與治理效能的提升深度融合?黨員干部應怎樣解鎖AI賦能治理的“金鑰匙”?在全息影像空間中與“白澤”開啟人工智能與科技未來的深度討論…… 5月22日,長春市委黨校組織2025年正處級領導干部任職班的學員們走進人民網“夢幻靈境”長春AI展演中心,開啟了一場題為《AI賦能高質量發展》的現場教學。 當前,人工智能技術正以前所未有的速度重塑社會運行模式。…

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量