師以匠心,遍植桃李——寫在吉林大學研究生院成立40周年之際

兩周前收到張希校長的邀請,在吉林大學研究生院成立40周年之際,與諸多師友共憶往昔,同書《聞雁集》。心之所想,思緒萬千,在吉大學習、工作的過往也隨著回憶慢慢展開。

時光荏苒,白駒過隙。從1985年進入吉大化學系,至今我在吉大學習、工作已有39年。我的名字中有個“吉”字,或許是冥冥之中就注定了和吉林大學的不解之緣。我高中的母校是鞍山一中,是一所有著百年底蘊的重點高中。記得1985年初,吉大化學系到鞍山一中招收保送生,當時教育部剛剛試行新的招收保送生辦法,對於品學兼優、綜合素質優秀的學生可通過推薦、選拔和考察,免予參加高考,直接被試點的重點大學錄取。因為學習成績在全年級名列前茅,符合保送條件,我的高中班主任梁士慧老師推薦我去吉大。那時我對吉大並不了解,甚至連吉大在哪個城市都不清楚。但提到唐敖慶先生,特別是唐先生引領的吉大化學系在全國處於首屈一指的地位,吉大成了我的首選。經過化學系兩位老師的面試,我順利地獲得保送資格,從此成為了一名吉大化學人。

回望在吉大學習和工作的點點滴滴,令我最不能忘懷的,是師恩,是恩師們在我最好的青春年華啟迪了我的科學思維,開啟了我為之奮斗一生的科教之路。

求木之長者,必固其根本

合抱之木,生於毫末。人生恰如一棵大樹的成長,大學生涯是打好基礎、積累知識、培養能力的重要階段。每一個吉大化學人回顧求學之路,高水平的師資是大家的集體記憶,“厚基礎、重實踐、嚴要求”的教學理念對大家影響至深。

回想當年,化學系所有的授課老師都是博聞強識,循循善誘,講課水平非常高。他們都能做到脫稿授課,寫板書,課堂上所有內容包括復雜的公式及推導在黑板上信手拈來,令我們欽佩不已。據說這始自唐敖慶先生的講課習慣,唐先生因高度近視,每次講課從不帶講義,無論幾個小時都是一氣呵成,所有講課內容都記在腦子裡。隻拿粉筆來上課已成為那時吉大化學老師的經典形象。

大一的第一門化學基礎課程是無機化學,最開始是劉學銘老師講授。劉老師文學素養好,講課慢條斯理,深入淺出,非常生動。其后的無機化學課由屠昆崗老師接續主講,之后還有鄒明珠老師的分析化學、王鳳山老師的物質結構、齊萬山老師的有機化學、孫長青老師的儀器分析、楊永華老師的物理化學等化學基礎課,徐吉慶老師的原子簇化學、封繼康老師的量子化學等化學專業課。各位老師授課方法雖然各有特點,但每位老師一絲不苟的科學態度和嚴謹求實的治學精神都如出一轍。

吉大化學實驗課具備完整的實驗訓練課程體系,不僅強調實驗操作的規范性和嚴謹性,還特別注重學生實驗能力的培養與潛能的激發。實驗課前,老師會要求學生去圖書館查閱相關資料,了解相關原理和知識背景。還記得大一的無機化學實驗課,第一次做玻璃工實驗時我就不小心把手劃破了,所以在此后的實驗課上我總是謹慎細致,每一步都嚴格按照實驗教程的步驟來做。雖然每次實驗成績都是優秀,但一做實驗心裡總是有些緊張,生怕有半點失誤。到了大二的有機實驗課,朱紹先老師看到我做實驗總是謹小慎微,有一次他走到我身邊,鼓勵我做實驗要膽大心細,要放開手腳、大膽嘗試。朱老師的話給了我很大的啟發,這也使得我在后來的研究生乃至工作后的科研中養成了良好的實驗習慣,既要仔細,也要大膽實踐。

吉大化學考試是出了名的難,想及格不容易,得高分更是難。每門考試不僅僅是考驗學生對基礎知識的掌握,還要考驗對所學知識的理解能力和拓展思考能力。思考和學習對於我來說從來都是愉快的事情,這也使得我非常適應大學的學習生活。課前做好預習,上課時全神貫注、邊聽課邊思考,課后和老師討論,業余時間在圖書館汲取“能量”拓寬自己的知識面,參加學術沙龍和各種課余活動。大學四年裡,每學期我的專業課考試平均分都在90分以上,連年獲得“陶慰孫一等獎學金”。

大學四年的時光非常充實,特別是本科時期的學習為我后續的科研工作打下了扎實的專業基礎和實驗技能,並形成了善於獨立思考和獨立解決問題的能力。

1989年,大學畢業集體照。

高山景行,感念恩師

1989年,我順利完成本科學業,並以全年級第一名的成績獲得保研資格。還記得畢業時物化的吳通好老師曾笑著對我說:“於‘吉’紅,你就留在吉大,哪兒也不要去。”

那時的保研比例遠沒有現在這麼高,我們那屆一共200多名學生,能夠獲得保研的名額才不到10人。本科時期我就非常景仰徐如人先生。徐先生是國際分子篩領域享有盛名的無機化學家,因此我很早就希望將來能夠師從徐先生攻讀研究生。當時徐先生每年基本隻收一名研究生,他名下大都是年級數一數二的拔尖學生。記得確定保研后我去拜訪徐先生,那是我第一次和徐先生見面,心中感到既興奮又緊張。徐先生身材瘦削,謙謙有禮,舉手投足間皆是儒雅睿智的學者風度。徐先生是浙江上虞人,說話帶著濃重的南方口音,我幾乎完全聽不懂徐先生在說什麼,所以導致和徐先生的對話答非所問,真是令人啼笑皆非。盡管鄉音未改,徐先生的東北話如今也算有點“地道”了,畢竟在東北工作已有七十余年。徐先生還經常和別人得意地說,自己是“東北人”。每次聽他這麼說,大家都不禁哈哈大笑。

1995年博士畢業后,和龐文琴先生(右二)在實驗室接待來訪國際學者。

遇到難題鍥而不舍,對待科研嚴謹求是,這是徐先生教給我的第一課。大四下學期末一確定保研后,我就去找徐先生,主動要求早點進實驗室做實驗。當時徐先生安排我重復一個新型微孔硼鋁酸鹽化合物的合成,這個化合物不同於傳統硅鋁酸鹽和磷酸鹽分子篩,具有全新的化學組成,因此徐先生對其特別感興趣。但由於它的實驗重復性不好,我前面的師兄師姐們用了幾年的時間也無法重現出來。據說,徐先生甚至還把當年合成這個化合物且已經畢業的師兄叫回來,也很難重復這個實驗。我接到這個任務后,並沒有急於按照既定實驗配比做,而是對整個合成體系以及所有可能的合成因素都做了仔細分析,並大膽調整了實驗細節,第一次就成功重復出來。從此我的研究生課題也就鎖定了新型微孔硼鋁酸鹽化合物的水熱合成,並以此為基礎合成出多種新型結構微孔化合物。隨后,通過進一步的實驗研究,我發現這類化合物具有陽離子骨架結構(當時還沒有條件對晶體結構進行解析),這打破了以往分子篩陰離子骨架結構的傳統概念。為了証實結論的可靠性,徐先生讓我做了幾乎一年的重復性實驗,確定無疑后才整理結果發表論文。徐先生對待科研嚴謹的態度影響我至今。2015年,我們首次發現羥基自由基存在於分子篩的水熱合成體系,並可以顯著加速分子篩的成核。這個分子篩晶化機制的新發現我也是讓學生不斷重復做了差不多一年的實驗,最終這一重要成果在國際頂級雜志《科學》上發表。

1997年,日本東北大學做博士后期間,和徐如人先生(右三)、龐文琴先生(左三)在日本召開的國際學術會議上。

徐先生對我們的實驗習慣更是嚴格要求。我讀碩士時徐先生身兼數職,非常繁忙,會不定期來實驗室和我們討論實驗進展。記得每次徐先生來實驗室,都會用一根手指不經意地劃一下實驗台,如果有灰塵,徐先生的眉頭就會皺起來,當然也要批評我們。以后大家尤為“小心”,每次聽說徐先生第二天要來實驗室,就開始打掃衛生,實驗台擦得一塵不染。久而久之,大家也就養成了良好的實驗習慣。

徐先生虛心求教的治學精神令我們非常欽佩。徐先生視野寬廣,學識淵博,但如果科研中遇到跨領域的難題時,他就會第一時間找到相關領域的專家,或是登門拜訪,或是邀請過來一起討論。記得讀研究生時,我的研究中涉及到結構表征的問題,為此徐先生特意帶我就拉曼光譜去請教了當時物化的李鐵津老師,就核磁共振波譜帶我請教了原武漢物理所核磁共振領域的專家葉朝輝老師。近些年,徐先生一直在思考凝聚態化學問題,重點關注多層次結構的凝聚態物質的化學反應。遇到問題時,徐先生仍會一如既往地想方設法找到相關領域專家,即使是領域內非常年輕的專家,他也是虛心求教。如今,每當我和我的學生遇到跨領域或跨專業的問題,我也會經常邀請相關專家和學生一起討論。近年來,我們團隊拓展了分子篩及納米孔材料在儲能、半導體傳感器、生物醫用及極端高溫壁面的高效液冷等方面的諸多新應用,這些都是得益於與不同研究領域專家討論碰撞出的新思想。

2017年,指導學生實驗。

徐先生非常重視合作交流。早在上世紀70年代,徐先生就率先同國內外知名專家建立科研合作,開展學術交流活動。他曾多次邀請德國漢堡大學的漢斯·萊歇特教授來吉大訪問講學,在當時改革開放初期這一同國外進行合作交流的舉動實為少見,也體現了徐先生的遠見和魄力。我工作后,也深受徐先生的影響,立足自身研究的同時,不斷合作交叉、不斷創新,在分子篩納米孔材料的創制研究中取得了系列重要成果。2016年,吉林大學成立了未來科學國際合作聯合實驗室,由我擔任實驗室首任主任。實驗室基於學科交叉和國際合作,開展前沿科學探索與重大應用研究,目前已匯聚了一大批國家級人才和國外學者,構建了多元的國際合作網絡。2017年起,我主持了高等學校學科創新引智計劃,目前已與二十多個國家和地區的一流科研機構及高校建立了緊密的科研合作關系,每年都會有很多國外專家學者到實驗室訪問交流,學生們也特別受益於和國外學者的交流與討論。學生們第一次用英文向國外學者介紹工作時大都會有些緊張,但每次我都會鼓勵他們,夸獎他們講得非常棒,學生們逐漸樹立起了自信心。如今,再有國外專家來實驗室交流時,學生們自己就能主動去交流,去討論。

2017年,首屆“功能納米孔材料的新前景”國際學術研討會在吉林大學舉辦。

徐先生對待工作極其認真,凡事親力親為。近二十多年來,徐先生一直潛心著書。他不習慣用電腦打字,一直堅持手寫,幾乎每天都要花四五個小時親自手寫書稿,然后又一遍遍地修改,再一遍遍地重寫,字跡十分工整。直到今天,徐先生報告的PPT都是親自來做。受徐先生的影響,我也一直奮戰在教學科研一線。即使工作再繁忙,我也要堅持和學生面對面討論交流。學生寫論文時,從整體構思、結果分析到形成結論的整個過程我都會和他們詳細地進行討論,並在這個過程中讓學生們不斷發現和思考需要進一步解決的問題。論文成型后,再和學生們一起反復修改,讓學生養成嚴謹的態度和習慣。雖然要花些時間,但是看到學生們自信心和科研能力的不斷提升,都會讓我無比欣慰,樂此不疲。我想這就是為人師者最大的期盼和滿足。

2021年,和畢業的博士研究生合影留念。

諄諄教誨,初心不改

先做人,后做學問是徐先生教給我們的為人為學之道。徐先生一向嚴於律己,以身作則,從不計較個人得失。他經常教導我們,做學問一定要先做人,隻有把人做好了,才能把學問做好。我深受徐先生的影響,每每行有不得,反求諸己。成為一名老師后我也一直這樣去教育我的學生,要先學做人,再學做學問。

我始終認為自己是徐先生弟子中最幸運的,能夠一直在徐先生身邊受教。從跟隨徐先生學習到與徐先生共事,寒來暑往,已經三十余載,徐先生於我而言,亦師、亦父、亦友,徐先生的做人、做事、做學問之道,對我產生了深遠影響。還清晰地記得,工作后徐先生一共和我進行過三次推心置腹的長談。

第一次長談是1998年我在日本完成博士后研究回校工作后,徐先生對我的科研目標提出了新的要求。徐先生說,做研究一定要瞄准最前沿、佔領制高點,要有超前思維,要做別人沒有想到做或者是別人做不到的事情。徐先生的話給了我很大啟迪,最終我選擇了分子篩材料的分子工程學這一極具挑戰性的前沿研究方向,致力於以功能為導向,在分子水平上對結構進行設計和研制,在計算機輔助下實現特定功能分子篩材料的定向設計與合成。隨后,我和徐先生一起組建了分子工程學研究小組。

分子篩的合成化學極其復雜,其生成過程一向被視為難以破譯的“黑匣子”,實現分子篩的定向設計合成極具挑戰。當時很多人都認為無機材料不可能實現定向合成,因為無機材料的合成不像有機分子合成那樣有明確的反應,可以一步一步地進行控制。分子篩的合成基本上是基於傳統的“炒菜式”。為了找到分子篩合成規律,我們從最基本的工作開始,投入了大量時間系統總結文獻工作,提取和分析數據,在國際上建立了首個分子篩合成數據庫,尋找合成和結構之間的關系。通過不懈地努力與堅持,我們在分子篩合成路線上獨辟蹊徑,在國際上較早地提出基於理論模擬、數據挖掘和高通量實驗相結合指導材料定向設計合成的新路線,成功地合成出數種新結構類型分子篩,實現了我國在分子篩拓扑新結構創制零的突破。迄今,我們所合成的新拓扑結構分子篩已有9種獲得國際分子篩協會認証的結構代碼(均以吉林大學首寫字母J開頭命名),成為國際上對新型分子篩創制方面具有重要貢獻的領先團隊之一。

第二次長談是2015年我當選中國科學院院士后,徐先生對我說,院士是一個更高的起點,要肩負起更大的責任,不僅僅要做好自己的研究,更要推動整個化學學科的發展,為國家做出更大的貢獻。

近些年,我們在分子篩的領域不斷深耕,把曾經處於研究低谷的傳統分子篩做“熱”了,分子篩這棵古老的大樹正不斷開出新花,在催化、吸附分離、儲能和先進功能材料領域不斷展現新的作為。2022年,我們與大連化學物理研究所和浙江大學團隊聯合獲批了“分子篩催化材料的分子工程學”國家自然科學基金基礎科學中心項目,致力於在高效分子篩催化材料的創制中實現更多原創性重大突破,推動我國化學工業的高質量發展。

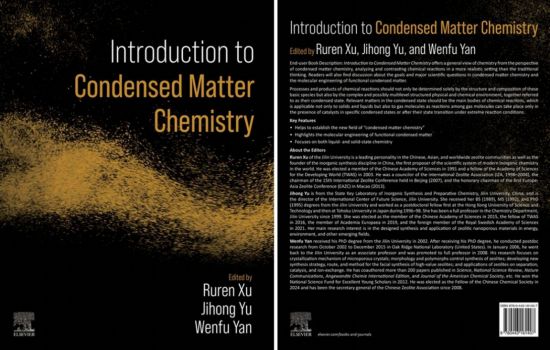

不斷將化學學科推向新的高度是徐先生一直致力的事業。從2017年開始,徐先生又帶領我們推動凝聚態化學建設,這是在國際上首次提出凝聚態化學的概念,也是推動化學科學發展的戰略性設想。他每次見我,都會囑咐我一定要和他一起把凝聚態化學做起來。從徐先生提出這一設想以來,2019年我們召開了首屆凝聚態化學研討會,並在其后由徐先生、王夔先生和我作為客座編輯,於《化學進展》先后出版三期凝聚態化學專輯。今年,由徐先生和我、閆文付教授主編的國際上第一部關於凝聚態化學的專著《凝聚態化學導論》(英文)已由國際權威學術出版機構Elsevier出版,第四屆以凝聚態結構化學為主題的研討會也即將召開。盡管徐先生每次出書前都說,這是最后一本了,但每次完成后,他都會接著醞釀下一本,現在徐先生正打算再出版一本關於凝聚態結構化學的英文專著。這幾年,每次我和徐先生見面一定要談的就是凝聚態化學,每每聊至興起處,徐先生都會目光炯炯,振奮不已。如今,徐先生已92歲,但仍積極探索科學前沿,思考學科未來發展,他這種對科學的無限熱愛和孜孜以求的精神令我們深深感動,也一直激勵著我們在科研的道路上不斷前行。

2023年,在徐先生辦公室。

2024年,專著《凝聚態化學導論》(英文)由Elsevier出版。

今年4月底,我受命擔任北京師范大學校長一職后,徐先生和我進行了第三次長談,對我的期許更進一步。徐先生語重心長地對我說:“教育對國家影響至深,一定要把培養人的人培養好。”一位好老師可以影響學生的一生,一批又一批好老師則可以影響一個時代乃至一個民族的未來。如今站在新的前行路上,我想唯有腳踏實地,不忘來時路,方知向何行。

桃李天下,春暉四方。徐先生家的小院種了兩棵李子樹,今年八月又到李子成熟時,如同往年一樣,徐先生招呼我們這些大大小小的弟子到家裡,擺上“李子宴”。晴空萬裡,清風徐來,大家一起圍坐在李子樹下,如同家人一般無拘無束地說著笑著,那種喜悅,真是一種難得的享受。如今,我的學生也是遍布五湖四海,很多已經是學術帶頭人、國家級人才,學生們也已經為人師,我們的分子工程學學術大家庭在不斷壯大。每年會有一位已經畢業的學生在自己所在地組織召集大家開“大組會”,和讀研究生時一樣,大家做工作匯報和交流,其樂融融。每次的大組會上,大家還會在一張小紙條上寫下自己下一年的“小目標”,由我這個大家長來保管,待到下一次的大組會再來揭曉目標的完成情況。

飲其流者懷其源,學其成時念吾師。寫到這裡,猶有未盡之處。春華秋實四十載,今年是吉林大學研究生院成立40周年,也恰逢第四十個教師節。歲月悠悠,師恩難忘,感恩成長道路上恩師們的提燈引路、育夢成光。祝願吾師順遂安康!祝願吉大化學薪火相傳,再創輝煌!

於吉紅,女,漢族,研究生學歷、理學博士,教授,中國科學院院士。中國共產黨第二十屆中央委員會委員。北京師范大學校長、黨委副書記。

1989年至1995年在吉林大學分別獲學士、碩士和博士學位。1995年留校任教,1996年至1998年先后在香港科技大學化學系和日本東北大學物理系做博士后研究,1999年晉升為教授,2001年獲得國家杰出青年科學基金,2004年受邀為瑞典斯德哥爾摩大學客座教授,2015年當選中國科學院院士,2016年當選發展中國家科學院院士,2019年當選歐洲科學院外籍院士,2021年當選瑞典皇家科學院外籍院士。曾任英國皇家化學會 Chem. Sci. 副主編(2012-2020),現任美國化學會 J. Am. Chem. Soc. 執行主編,《高等學校化學學報》和 Chem. Res. Chin. Univ.兩刊主編,Chem. Rev., Acc. Chem. Res., JACS-Au, Adv. Mater., Chem, Matter, CCS Chem. 等期刊編委/顧問編委。曾任國家自然科學基金委員會黨組成員、副主任,現任吉林大學未來科學國際合作聯合實驗室主任,吉林省科協主席、中國化學會副理事長、中國化學會分子篩專業委員會主任等。

長期從事分子篩多孔功能材料的分子工程學研究,在分子篩材料的定向設計合成及其催化、吸附分離、主客體組裝及能量存儲等研究方面取得了系列創新性研究成果,並在國際上產生重要學術影響。迄今,以第一/通訊作者與合作者共同發表SCI檢索論文300余篇,其中包括 Science, Nature, Nat. Rev. Mater., Acc. Chem. Res., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Chem, Adv. Mater.等﹔獲授權專利50余項﹔合作出版著作 7 部。自2014年起連續每年被愛思唯爾評為化學領域中國高被引學者,2023年被科睿唯安評為“全球高被引學者”。曾擔任國家重點基礎研究發展計劃(973計劃)首席科學家,主持國家重點研發計劃項目﹔現主持“分子篩催化材料的分子工程學”國家自然科學基金基礎科學中心項目,是國家自然科學基金創新研究群體項目學術帶頭人、“高等學校學科創新引智計劃”基地負責人,首批“全國高校黃大年式教師團隊”負責人。獲得國家自然科學二等獎2項(分別為第一完成人和第二完成人),國家級教學成果一等獎(第一完成人),獲國際純粹與應用化學聯合會(IUPAC)化學化工杰出女性獎,何梁何利基金科學與技術進步獎以及“全國模范教師”“全國三八紅旗手”“全國五一勞動獎章”等榮譽。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 人民視頻︱“參香滿中秋”共饗吉林省中醫藥文化盛宴

- 月滿中秋,參香華夏。9月17日,中秋佳節當日,“參香滿中秋”長白山人參賞鑒會暨中醫藥文化游園會在長春市兒童公園舉行,邀市民共饗節慶喜樂,共鑒吉林省中醫藥文化精粹。…

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量