九台貢米:皇家“貢品” 香飄百年

穿行在九台區龍嘉街道紅光村的農田間,土地平整,道路相連,水渠貫通,

飲馬河西岸,稻田如一張大大的綠氈,一眼望不到邊際。得益於優質水源的滋潤,紅光村的水稻種植遠近聞名,享有“稻村”的美譽。

九台區紅光村。人民網記者 李洋攝

作為五谷之一的稻,從古至今一直是中國人的主糧。而吉林大米中的白金名片“九台貢米”,更因歷史悠久、水優土肥而聞名。

據載,康熙二十一年(1682年),康熙東巡“駐蹕奇塔穆畢喇地方”。時任五官屯撥什庫的羅關家族三世祖那密達特意命人碾出新收獲的粳米進獻。康熙龍顏大悅,稱贊:“香糯軟滑,口感甚佳。”並題詩:“山連江城清水亭,稻花香遍百裡營。粗碗白飯仙家味,在之禾中享安寧”。乾隆也曾御制《五谷詩》,批注為:“吉林地脈厚,則五谷實滋。稻、粱、稷、菽、麥之類,植無不宜”。

清康熙四十五年(1706年),清政府在鬆花江流域特設5個專事皇糧貢品生產的官屯。在烏拉官庄城西北八十裡,設尤家屯官庄(今蛟河市天北鄉)一處,張家庄子(今九台張庄子村)官庄一處,前其台木屯官庄、后共台木屯(今九台其塔木鎮)官庄各一處,蜂蜜營屯(今九台蜂蜜營村)官庄一處,共官庄五處,統稱五官屯。五官屯正是清內務府在烏拉地區設置的五個官屯之糧庄。

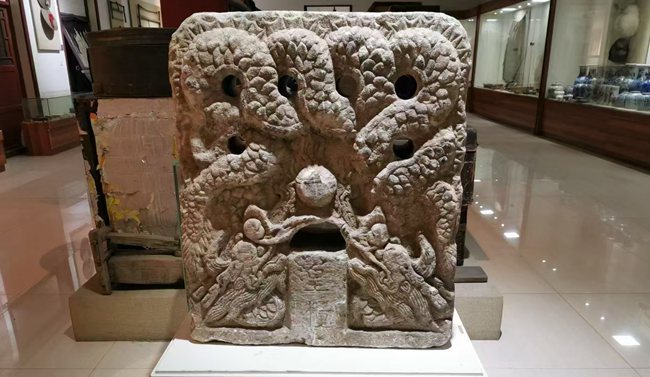

皇糧碑。

經考証,九台其塔木鎮、莽卡鄉和上河灣鎮就位於五官屯領域內,專門負責為當時的皇室生產糧食作物。從此,九台便成為當時皇家貢米的核心產區,九台出產的稻米也因此被稱為“貢米”,距今已有300多年的歷史。光緒十年(1884年),清政府在九台其塔木設立“皇糧碑”,進一步確立了“九台貢米”皇家御用米的地位。

2007年8月,“皇糧碑”在九台區其塔木鎮被發現。碑體為漢白玉材質,高90厘米,寬75厘米,厚25厘米,碑上清晰可見“皇糧”二字,同時刻有兩條浮雕龍紋,中間有一圓珠,俗稱二龍戲珠。碑身還刻有六個透眼亦稱六眼透龍碑。“皇糧碑”的現世,也讓人更加確定,這裡產出的大米古為皇家貢米的事實。

“百載面滄桑,白玉雙龍刻。醒目皇糧大字清,史証農豐碩。昔日柳條邊,稻浪黃金色。米貢當朝紫禁城,古鎮名聲赫。”一首《卜算子·賞其塔木“皇糧碑”》,從專家學者的角度,對“九台貢米”做出肯定。

無獨有偶,明末清初被譽為“吉林三杰”之一的徐乃霖評價五官屯貢米時說道:“有稻,粒長色白,中秋節前即食,光潤適口、為最佳品,(五官屯)土沃爾佳,便於灌溉適水稻。”

九台大米。人民網 石天蛟 攝

歷史的長河湍流不息,“九台貢米”留下了獨屬於自己的悠久足跡。古作朝貢品,今成百姓糧。如今的“九台貢米”已走進千家萬戶,成為百姓幸福生活的見証。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量