相約農博 | 追溯農耕歲月,再現民族風情

走進關東(吉林)農耕民俗文化展區,這裡充滿著濃郁的關東地方特色,展區佔地面積6500平方米, 共分為六大板塊,6000余件珍貴的歷史文物、傳統農具和大量的微縮景觀在此與游人跨越時空相遇。

這裡有關農耕文化的種種傳說、故事和生活紀實,再現了黑土地文化生活的真實狀態﹔白山黑水大幅景觀圖片和油畫展現了勞動人民勤勞、勇敢、樂觀積極的生活歷程。

牆上的12幅圖片展示的是“關東十二大怪”:黃土打牆牆不倒、野獸骨頭欻起來、窗戶紙糊在外、姑娘叼個大煙袋、大缸小缸漬酸菜、養活孩子吊起來、馬拉爬犁跑得快、小伙翻牆狗不咬、冬包豆包講鬼怪、狗皮帽子頭上戴、黃土房子籬笆寨、外出要把糞筐帶。

欻嘎啦哈可是很多東北孩子童年的記憶,曾經是東北地區比較流行的民間游戲,用豬、牛、羊的蹄骨和一個布面內裝糧食或者沙子的口袋來進行游戲,口袋上拋過程中,以手翻動和抓取嘎啦哈的多少,同時接住下落的口袋為勝負標准,骨頭四面都有不同的累計標准,花樣繁多,幾人一起玩,樂趣無窮。

除了牆上的“關東十二怪”,民間又流傳出“關東十五怪”的說法,大家可知道是什麼,快來長春農博會解鎖吧!

走過描有彩繪門神的大門,便進入到展廳內部:關東文明史展區、闖關東歷史展區、關東特色民居展區、關東農耕風情展區、關東特色文化展區、《蓽路藍縷 初心如磐——慶祝中國共產黨成立100周年展覽》,一段段歷史逐漸呈現。

據悉,為躲避戰亂和水旱等災害,從清末1644年起—1948年長達300年,先后有2000萬人口陸續進入東北開墾荒地、建家創業、繁衍生息。經世代努力,如今把“北大荒”變成了北大倉。

在滿族民居景觀,旗杆似的物件是滿族家家院中必備的——索羅杆,又名得勝杆、神杆,它擺放的位置一般都在正房前院東南側,可見它在滿族生活中的重要性。說起索羅杆,你知道它的由來嗎?

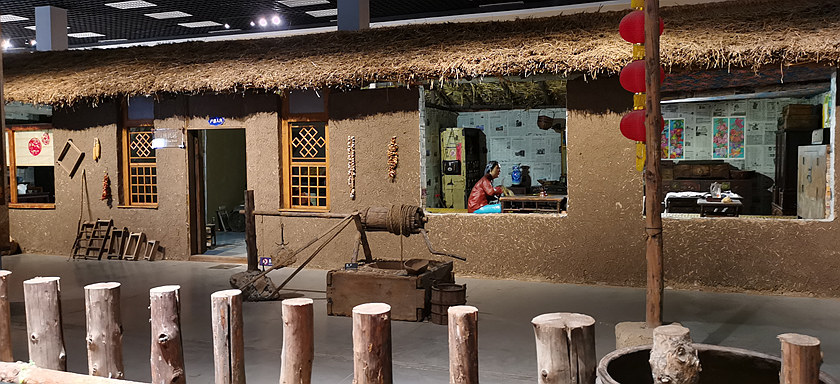

闖關東時期漢族的村落和居室往往是那種草坯子籬笆寨,大煙囪在房舍的一側,煙囪橋子下放雞窩,可供家禽度過嚴寒的冬季。倉房、水井、狗窩等也在院內,往往以土、木或植物秸稈作為杖子,以圈住居室。

看過了闖關東時期的大開發,經過了滿族、漢族、蒙古族、朝鮮族四個民族的定居和繁衍,所到之處就是經過上百年時間,辛苦經營的關東地區商業區縮影,街邊隨處可見的蹦爆米花、掌鞋匠,形成規模和產業的豆腐坊、粉坊、油坊、鐵匠鋪、木匠鋪、酒坊,在關東大地如雨后春筍般林立,促進和催發著這片黑土地的農耕文明進程。

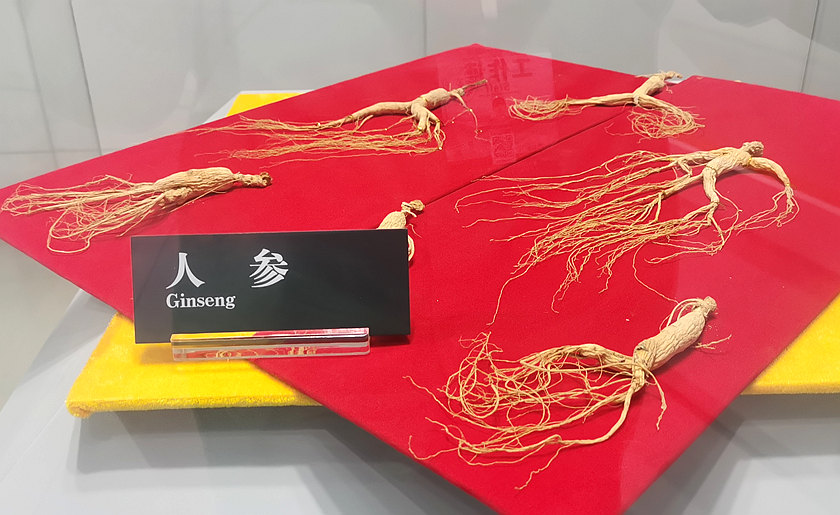

在關東特色文化展區,關東的特產文化、貢品文化、食品文化、祭祀文化等一一呈現,一同了解關東地區特有的民俗風情。

滿族刺繡實用性很強,在日常生活用品和服飾上隨處可見,其中以枕頭頂刺繡最為精美。傳說,滿族先民在他們的故鄉——東北的白山黑水生活時,使用的枕頭是圓木制成的。起初每家人都枕在一棵圓木上,后來覺得這樣不方便,一個人翻身,全家人都要被驚醒,以后他們就將長圓木鋸成短骨碌,各枕各的。枕頭頂多用紅、藍、黃、白滿族八旗的顏色為基調,構圖典雅,色彩艷麗、和諧。

“東北三寶”是東北最具有代表性特產和珍貴藥材,是吉林省十大產業集群和著名品牌。有新舊兩種之說,“舊三寶”是:“人參、貂皮與靰鞡草”。“新三寶”是:“人參、貂皮與鹿茸角”。 人參是東北“三寶”第一寶,為百草之王。

關東(吉林)農耕民俗文化展區自2012年第十一屆長春農博會期間首次對外開放以來,獲得了社會各界的關注,也期待大家相約於此,共同追溯曾經的農耕歲月。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量